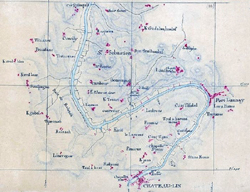

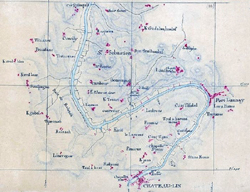

En 1842, le canal de Nantes à Brest traversait la Bretagne historique, prenant naissance à Nantes (Loire Atlantique) pour rejoindre Chateaulin (Finistère), et l'Atlantique via l'Aulne maritime.

En 1842, le canal de Nantes à Brest traversait la Bretagne historique, prenant naissance à Nantes (Loire Atlantique) pour rejoindre Chateaulin (Finistère), et l'Atlantique via l'Aulne maritime.

Mais en 1923, la construction du barrage de Guerledan isole cette partie terminale du reste du réseau naviguable intérieur.

La portion finistèrienne du canal emprunte le lit de trois rivières, l'Aulne, l'Hyères et le Kergoat.

C'est l'objet de cette présentation.

Histoire

Le projet de relier Nantes à Brest par voie fluviale intérieure sécurisée fut décidé par Napoléon 1er pour des raisons stratégiques en rapport avec la reprise des hostilités avec l’Angleterre, ennemi héréditaire de la France.

Le projet de relier Nantes à Brest par voie fluviale intérieure sécurisée fut décidé par Napoléon 1er pour des raisons stratégiques en rapport avec la reprise des hostilités avec l’Angleterre, ennemi héréditaire de la France.

En effet, la supériorité de la flotte britannique rendait incertain l’approvisionnement des arsenaux de Brest et Lorient.

Sans parler des corsaires anglais qui rôdaient autour des côtes bretonnes.

De même, il était nécessaire de pallier la mauvaise qualité du réseau routier breton qui rendait difficiles les échanges commerciaux.

Les travaux de construction vont débuter en 1804 ; ils seront poursuivis et terminés sous le règne de Louis-Philippe Ier (régnant de 1830 à 1848), en faisant le plus grand chantier de l’Ouest du XIX siècle.

Au départ, il avance lentement, se concentrant sur les deux extrémités du canal (au niveau de l’Erdre et de Châteaulin).

Ce sera une entreprise longue et difficile, non seulement d’un point de vue technique mais aussi en raison de problèmes administratifs liés à l’acquisition des terrains et des difficultés rencontrées avec les paysans et les meuniers.

Pour le réaliser, une main-d’œuvre diversifiée et abondante est employée : prisonniers de guerre espagnols, soldats déserteurs, 600 bagnards de Brest, paysans, femmes et enfants... vont s’y consacrer durant 38 ans et y réaliser des prouesses de génie civil, avec des moyens rudimentaires.

Pour réunir le versant de la rivière du Blavet et celui de l'Aulne, il faudra creuser la "grande tranchée" de Glomel de 23 m de profondeur et 4 kilomètres de long, à 184 m.

C'est finalement en 1842 que le canal de Nantes à Brest est ouvert à la navigation, il relie l'écluse St-Félix (Nantes) à l’écluse de Guily-Glaz (Port-Launay).

Sa construction aura participé à un indéniable essor économique de la Bretagne intérieure, favorisant :

- le développement de l’agriculture en facilitant l’acheminement des engrais et le transport des produits récoltés, par péniche.

- la distribution par voie fluviale dans toute la région de charbon, d'ardoises, de pierres, de poteaux de mine, et de bois de toutes sortes.

Le déclin commercial du Canal de Nantes à Brest sera surtout lié - comme pour les autres voies d'eau navigables - au développement du chemin de fer dès la deuxième partie du XIX ème siècle (mise en service de la ligne Carhaix - Châteaulin - Camaret en 1911).

Ensuite, ce sera La première guerre mondiale, la réquisition des péniches, et l’amélioration du réseau routier qui supprimeront les activités de trafic fluvial sur le canal.

Ensuite, ce sera La première guerre mondiale, la réquisition des péniches, et l’amélioration du réseau routier qui supprimeront les activités de trafic fluvial sur le canal.

En 1923, la construction de l’usine hydro-électrique de Guerlédan sur le Blavet sonnera son glas, coupant la liaison finale du canal vers Brest.

Il sera officiellement rayé de la nomenclature des voies navigables par décret du 27 juillet 1957 (*) et totalement abandonné jusqu'aux années 2000.

(*) Les « brillants stratèges » qui en avaient décidé ainsi étaient : René Coty (Président) et Bourgès Maunoury (Président du Conseil).

Aujourd'hui, le canal ne sert plus qu'au tourisme fluvial et aux activités de loisirs, grâce à l'engouement pour les déplacements lents qui a intelligemment relancé l'intérêt de la Région Bretagne pour cette voie d'eau.

C'est en 2019 que le Département a d'ailleurs repris la gestion du canal même si celui-ci demeure la propriété conjointe de l'Etat et de la Région Bretagne.

Les aménagements ne cessent depuis de s'y améliorer apportant aux plaisanciers et autres usagers plus d'amarrages, de sanitaires, et d'animations.

L'itinéraire

Cette portion du canal, est découpée en quatre sous-sections :

- La partie très urbanisée de Chateaulin à Pont Coblant,

- la portion plus spectaculaire jusqu'à Châteauneuf-du-Faou,

- le tronçon jusqu'à Pont Triffen,

- la partie jusqu'à Carhaix.

Tourisme

Le canal traverse des villes riches en patrimoine comme Chateaulin, Chateauneuf-du-Faou ou Spezet. Ce sont plusieurs siècles d'histoire qui se révèlent tout au long de cette partie du canal d'une centaine de kilomètres, ponctués de 46 écluses.

Port-Launay

L'écluse de Guily-Glaz, est la limite entre le domaine maritime et le domaine canalisé.

L'écluse de Guily-Glaz, est la limite entre le domaine maritime et le domaine canalisé.

Dès 1760, des navires étaient nombreux à venir y charger des ardoises bretonnes.

La pêche au saumon fut l'autre principale activité liée au port.

Les premiers quais seront aménagés seulement en 1803.

La chapelle initiale Saint-Nicolas étant trop petite pour la nouvelle paroisse (seulement 4,5 mètres de large), une église paroissiale consacrée aussi à saint Nicolas, de style néoclassique, avec un clocher de style néo-Renaissance, sera construite, à l'initiative de l'abbé Salaün.

L'écluse maritime de Guilly-Glaz fut inaugurée en 1858 par l'Empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie.

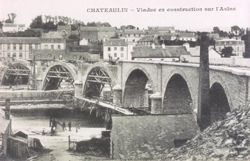

Châteaulin

Châteaulin

La ville est née sur une butte, formant initialement un site fortifié ayant porté le château, de la rive concave, aussi rive gauche, d'un méandre de l'Aulne.

Voici quelques répères historiques (et non exhaustifs) la concernant :

Antérieurement, deux voies romaines passaient par cette cité, représentant un carrefour stratégique géographique.

- Plus tard, à la fin du Xéme siècle, pour favoriser l'essor de la ville, les ducs de Bretagne avaient établi l’institution du « Convenant Franc au Duc » : le serf qui quittait son seigneur ne pouvait être poursuivi s’il se réfugiait à Châteaulin et y demeurait pendant un an et un jour sans en sortir.

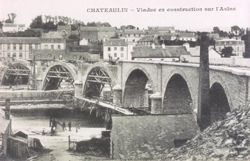

- Au XIIIéme siècle, un pont bâti de maisons remplace les divers gués qui permettaient jusque-là le franchissement de l'Aulne.

- Au XIIIéme siècle, un pont bâti de maisons remplace les divers gués qui permettaient jusque-là le franchissement de l'Aulne.

- Vers 1250, Jean Le Roux, duc de Bretagne, entoure les terres du domaine ducal de Châteaulin d’un mur de 2,5 mètres de hauteur et long de 32 kilomètres, doublé d'un chemin de 3 mètres de large, dénommé par la suite "Parc-au-Duc".

- En 1373, le château fut incendié par les Anglais avant leur départ devant l’avancée de l’armée royale de Guesclin. Il ne fut jamais reconstruit ; ses ruines servirent de carrière pour la construction de maisons et à l’agrandissement de la chapelle Notre-Dame.

- En 1689, le château et sa motte furent donnés à Yves Bauguion, prêtre desservant de Notre-Dame pour y installer un hospice qui aujourd’hui a laissé la place à une maison de retraite. - En 1689, le château et sa motte furent donnés à Yves Bauguion, prêtre desservant de Notre-Dame pour y installer un hospice qui aujourd’hui a laissé la place à une maison de retraite.

- Le 8 janvier 1824, à la fin de la foire de Châteaulin trois à quatre cents paysans forcent les barrières du péage qui venait d'être établi sur le pont franchissant l'Aulne, anéanti par une méchante crue, dont la reconstruction avait été financée par un particulier, le sieur Bois, moyennant la concession d'un péage pendant sept années.

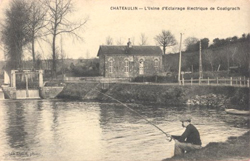

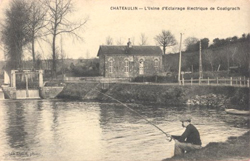

- 1887, Châteaulin fut la première ville électrifiée de l’Ouest et la quatrième de France, grâce à la construction d'une usine hydroélectrique près de l'écluse de Coatigrac'h ; elle exploitait une chute d'eau de 1,30 m avec une turbine d'une force de 45 chevaux.

Les principaux sites patrimoniaux à visiter sont :

- la Chapelle Notre-Dame,

- l'Église Saint-Idunet,

- la Chapelle Saint-Compars de Lospars,

- la chapelle de Kerluan et son calvaire,

- les anciennes ardoisières, principale activité jusqu'au Second Empire, dans les carrières de Lostang, du château, de la Grande Carrière…

- Le viaduc en courbe et son panorama.

De Châteaulin à Pont Coblant (10 écluses), si l'environnement est urbain, le canal en lui-même garde un côté sauvage et ancien.

Pont Coblant, Le chaland "Victor" vaut une visite, il s'agit d'un bateau échoué en 1932, qui est entretenu par une association patrimoniale.

Puis on entre dans une zone plus sauvage encore jusqu'à Pont Triffen en passant une dizaine d'écluses, au milieu de superbes paysages.

Chateauneuf du Faou

Chateauneuf du Faou

A ce niveau, les méandres de l'Aulne sont très accentués.

Le « Pont du Roy », construit vers 1638 (son nom est emprunté au « Moulin du Roy » situé à proximité) remplaça le gué jusqu'alors utilisé pour franchir le fleuve.

Châteauneuf fit partie un temps de la paroisse de Plonévez-du-Faou (elle-même issue de l'ancienne paroisse primitive de Plouyé) avant de devenir une paroisse à part entière au début du XIIIéme siècle.

- Au XVIéme siècle, la cité connaît une certaine prospérité économique grâce à l'essor de la culture et du travail du lin et du chanvre et au développement de l'activité papetière.

la visite du château de Trevarez mérite le détour.

la visite du château de Trevarez mérite le détour.

- Au XVIIIéme siècle, la vie économique se développe avec l'essor des métiers liés au bois (charbonniers, bûcherons, tonneliers...).

Au cours de la Révolution française, la commune prit provisoirement le nom de "Mont-sur-Aulne".

Le terre-plein du débarcadère du Pont-du-Roy, fera l'objet de travaux d'agrandissement décidés en 1880.

Côté culture et patrimoine

- Le célèbre peintre postimpressioniste Paul Sérusier (1864 - 1927), vécut dans la commune pendant 30 ans après y avoir fait construire sa maison en 1906; l'artiste a recouvert les murs de sa maison de fresques, mais c'est aussi l'auteur des peintures murales dans l'église paroissiale.

Un circuit à travers la ville lui est dédié, ainsi qu'un espace recevant également des artistes contemporains à l'Office de Tourisme ; la Mairie possède une petite collection de ses œuvres.

- la chapelle Notre-Dame-des-Portes, de style néoroman et néogothique, a été construite en 1892.

- l'église Saint-Julien-et-Notre-Dame actuelle, date des XVIIIéme et XIXéme siècle.

Carhaix Plouguer

La région de Carhaix a été occupée à partir de la fin de la Préhistoire dès le Véme millénaire, comme en attestent les fouilles réalisées.

La cité fut l'une des plus florissantes d'Armorique gallo-romaine sous l'Antiquité et le chef-lieu du peuple gaulois des Osismes.

L'aqueduc de Vorgium (dont le tracé est long de 27 km) date du IIéme siècle et reste encore visible par endroits.

Au XVéme siècle, Carhaix est dotée d'une capitainerie, jouant un rôle militaire ; l'essor du couvent des Augustins à la même époque témoigne du dynamisme de l'agglomération.

A noter que Carhaix fut au centre de l'insurrection paysanne dite "révolte des Bonnets rouges" entre le 6 juillet et le 12 octobre 1675.

La création du port de Carhaix remonte seulement à la construction du canal.

Aujourd'hui, sa renommée est essentiellement liée, depuis (1995), au "Festival des Vieilles Charrues", l'un des principaux festivals de musique d'Europe.

Tourisme et patrimoine

- L'église paroissiale Saint-Pierre de Plouguer est à l'origine une église romane, mais elle a été maintes fois remaniée ensuite.

- la maison du Sénéchal,

- la place de la Tour-d'Auvergne (ancienne place du Champ-de-Bataille) aménagée en 1760.

- l'espace culturel "Glenmor",

- le panthéon des célébrités bretonnes avec notamment les statues des sœurs Goadec,

- plusieurs chapelles.

Navigation

<<- Cette présentation va dans le sens montant, de Port-Launay à Carhaix. ->>

Le canal est plutôt bien praticable sur les dix premières écluses à partir de Chateaulin.

Elles sont toutes équipées de ponton d'attente en amont et en aval, pontons sur lesquels on peut s'amarrer le temps d'un repas, d'une sieste ou d'une nuitée ; le stationnement y est gratuit.

Sur l'ensemble du canal, le chemin de halage est en bon état, on peut donc y piqueter pour s'amarrer, si besoin.

La vitesse est limitée à 5 km/h et même 4 km/h dans les passes d'accès aux écluses.

Tous les bateaux avec un tirant d'air de 3,30 mètres et un tirant d'eau de 80 centimètres (mais 0,70 est mieux adapté à certains endroits) peuvent se lancer dans cette navigation.

Il est recommandé de s'annoncer auprès de l'écluse de Guily-Glaz et d'indiquer ses intentions de navigation, la longueur de son bateau et ses projets de stationnement… afin d'être suivi, tout au long de son parcours, par les éclusiers qui assureront les sassements.

On peut joindre le service des éclusiers au : 02 97 75 12 45

A savoir

Une manivelle est nécessaire pour franchir certaines écluses en autonomie (auto-éclusage) ; elle est disponible gratuitement (contre une caution de 60 €) auprès de l'agent de Chateaulin.

Plusieurs guides (Navicarte, Fluviacarte, Edition du Breil N°1, Chagnon n°10...) sont disponibles, bien qu'assez anciens, ils présentent assez bien la géographie et les tronçons du canal, notamment l'indication du chenal de navigation qui a cependant tendance à s'envaser un peu plus chaque année.

Le balisage est très limité sur cette portion du canal ; il n'est donc pas inutile de demander aux éclusiers les difficultés du bief suivant.

Comme pour tous les canaux bretons, aucune vignette ou taxe à payer.

C'est à Port Launay que se trouve l'écluse de jonction entre le canal et l'Aulne maritime qui dessert le fond de la rade de Brest.

Le passage de l'écluse de Guily-Glaz se fait entre 8 h 00 et 21 h 00 du 1er mai au 30 septembre, et sur demande préalable auprès des éclusiers du 1er octobre au 30 avril.

Les bateaux doivent se présenter une demi-heure avant le dernier passage pour se voir autoriser le sassement et il faut à son arrivée, se signaler à l'éclusier, qui se chargera, si cela n'a pas été fait auparavant, de noter le parcours envisagé ainsi que les caractéristiques du bateau.

La maison de la plaisance de Port Launay propose tous les services aux plaisanciers (sanitaires, douches, électricité, eau).

L'accès à la Maison de la Plaisance se fait par code qu'on trouve sur le ticket délivré par le distributeur situé en façade ou au bureau de tabac de Port Launay, lors de l'achat de jetons.

L'électricité et l'eau potable sont disponibles sur les bornes situées le long du quai Amiraux Douguet ;

pour 3 euros, vous aurez 4 heures d'électricité et d'eau ou 4 minutes d'eau chaude dans les douches.

A Port Launay, tous les commerces et services permettent de faire son plein de courses.

On trouve également une belle cale de mise à l'eau, une cuve à eaux noires en libre-service, ainsi que du carburant.

A noter

Le long de ce tronçon, certaines des haltes sont en rénovation, pour proposer plus de services aux plaisanciers et cyclotouristes, notamment en termes de sanitaires.

A l'écluse 8 d'abbaye de L'Aulne (5 au-dessus de Châteaulin), on trouve un hangar sur un bout de canal où l'éclusier rangeait son bateau. Il est possible de débarquer et de visiter deux petites îles qui s'y trouvent.

A l'écluse 8 d'abbaye de L'Aulne (5 au-dessus de Châteaulin), on trouve un hangar sur un bout de canal où l'éclusier rangeait son bateau. Il est possible de débarquer et de visiter deux petites îles qui s'y trouvent.

Arrivé à Pont Coblan, on trouve également des services mais seulement un restaurant qui mérite de s'y arrêter : l'auberge du Poisson Blanc au bord du canal.

Attention à la présence de kayaks auxquels il faut faire attention car dans les coudes, ils peuvent surprendre les plaisanciers. D'où l'importance de regarder au loin et de réduire sa vitesse dans les zones à faible visibilité.

Histoire et patrimoine

Le nom vient bien sûr du pont, mais dépend de la commune de Pleyben.

En effet, en 1813 des écrits évoquent un pont à sept piles sur l'Aulne, mais à cette époque, l'ouvrage s'écroule en partie ; le projet d'aménager une arche marinière dans l'ancien pont sera abandonné et le pont détruit lors de l'aménagement du canal de Nantes à Brest.

Le pont actuel, à deux piles circulaires et trois arches surbaissées, a été reconstruit entre 1822 et 1828 à une centaine de mètres en aval, sur les plans de l'ingénieur Jean-Marie de Silguy.

Pont-Coblant a connu une certaine prospérité entre la fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle, grâce à la production d’ardoises et leur transport par le canal.

Visiter l’église au cœur du bourg et son impressionnant enclos paroissial.

Sur la portion suivante qui va jusqu'à Châteauneuf du Faou, on trouve quelques services, notamment à Châteauneuf même, où on retrouve aussi une cale de mise à l'eau.

A côtè de la base de loisirs, le ponton d'amarrage dispose d'électricitè et d'eau.

Tous les commerces pour avitailler ; le centre se trouve à 900 mètres du canal.

Au bord du canal, on trouve de la restauration rapide, une guinguette et une pizzeria.

Dans ce tronçon, il faut vraiment serrer à gauche dans le chenal, car le canal peut devenir plus étroit ou envasé par endroits.

Pour rallier Port Triffen, il est conseillé de garder sa gauche pour éviter de racler le fond du canal.

Le canal va ensuite en réduisant sa largeur, jusqu'à atteindre un petit gabarit.

Arrivé à Pont Triffen, une cale de mise à l'eau, une petite maison éclusière et une aire de pique-nique, mais pas de commerce ni de services.

Histoire

Landeleau s'est développée initialement grâce à un gué qui permettait à la voie romaine allant de Vorgium (Carhaix) à Châteaulin de franchir l'Aulne.

Plus tard, un pont fut construit, le pont de "Pénity-Saint-Laurent", dont les droits de passage étaient perçus aux XVIIéme et XVIIIéme siècles par le seigneur de Châteaugal.

L'ancien canal de Nantes à Brest, vient de Port de Carhaix en empruntant le cours de l'Hyères et rejoint l'Aulne au niveau de la commune à Pont-Triffen.

Les principales activités sur le territoire de la commune vers le milieu du XIXéme siècle se résumaient à deux moulins à papier et deux carrières de schiste.

Dernier tronçon avant de rejoindre les Côtes d'Armor, et le port de Carhaix.

A l'écluse avale du port, il est possible de s'amarrer au mur pare-graviers équipé d'anneaux tous les 10 mètres, mais attention au tirant d'eau, très réduit à cet endroit.

C'est d'ailleurs la particularité de ce dernier tronçon que d'avoir une profondeur plus réduite puisque le tirant d'eau n'est plus que de 70 centimètres.

Par ailleurs, le canal se rétrécit encore et a tendance à être envasé.

Enfin, dénivellement oblige, les écluses s'enchaînent, obligeant à garder en permanence un équipier sur le pont pour les manœuvres.

Il n'y a pas de commerces dans le port de Carhaix, qui se situe assez loin du centre-ville, mais l'amarrage y est facile sur un beau quai équipé de bolards tous les 20 mètres.

Il n'y a pas de commerces dans le port de Carhaix, qui se situe assez loin du centre-ville, mais l'amarrage y est facile sur un beau quai équipé de bolards tous les 20 mètres.

Faites-vous plaisir au "Nivernic", un bon restaurant face au quai.

Dernière écluse du Finistère sur le canal, celle de Goariva possèdant une belle zone d'évitement qui permet les manœuvres, la navigation s'achève ici, car elle n'est que partiellement permise dans la portion Costarmoricaine du canal, vers le lac de Guerlédan sur une dizaine d'écluses.

En 2012, des travaux de réhabilitation de la partie du canal entre Pontivy et Guerlédan, devaient être engagés par le Conseil Régional.

A l'heure de la rédaction de cet article, seuls quatre biefs l'ont été.

La jonction vers le reste du canal de Nantes à Brest reste en projet, mais, à quel horizon ?

That is the question...

La route de l'Ardoise-Hent Glaz

"La route de l'Ardoise" est une association créée dans le Finistère en 2017.

Elle organise des événements autour et sur le canal dans sa partie finistérienne, pour relancer à la fois l'attrait des communes, des acteurs institutionnels autant que celui des touristes et des plaisanciers.

Elle participe à assurer que les 80 centimètres de tirant d'eau demeurent permanents, en relation avec le conseil départemental.

Adresse :

Pont Coblant

29190 - PLEYBEN

Tel : ?

il existe aussi :

Les amis de l'Aulne canalisée

Une association pour la sauvegarde de l'Aulne canalisée, créée en 2013.

Voulant développer ses usages et activités.

page FB : https://www.facebook.com/groups/canal29/about

Offices de tourisme

AULNE FORZAY

Les Halles

29150 - CHATEAULIN

Tel : 02 98 86 02 11

CARHAIX

Place Tour D'Auvergne

29833 - CARHAIX PLOUGUER

Tel : 02 98 99 48 00.

Guide des canaux bretons à télécharger.

Si vous trouvez des erreurs ou des choses importantes que nous aurions oubliées, merci de nous en faire part, en utilisant le lien "contact" de ce site.

D'avance merci.

Autres liens connexes

- Croisière sur le canal de Nantes à Brest

- Croisière sur la Vilaine

- Croisière sur le canal d'Ille et Rance

- Croisière sur le bassin de la Mayenne

- Croisière "Nevers - Les Saintes-Maries de la Mer"

- Croisière "Chalon-sur-Saône - Nevers"

- Croisière "Le Grau du Roi - Chalon-sur-Saône"

|

Consommer moins de carburant

Consommer moins de carburant Bulbe d'étrave

Bulbe d'étrave Initiatives Ecologiques

Initiatives Ecologiques Carénage Ecologique

Carénage Ecologique Protection Metagrip

Protection Metagrip Voiles & cerfs-volants tracteurs

Voiles & cerfs-volants tracteurs Gestion électrique à bord

Gestion électrique à bord Eolienne & hydrolienne

Eolienne & hydrolienne Batteries marines

Batteries marines Eclairage à bord

Eclairage à bord Gestion du Froid à bord

Gestion du Froid à bord La propulsion électrique

La propulsion électrique Bateaux promenade électriques

Bateaux promenade électriques Guide navigation éconologique

Guide navigation éconologique Impact fioul lourd

Impact fioul lourd Le gasoil non routier (GNR)

Le gasoil non routier (GNR) Draguage et fauchage durables

Draguage et fauchage durables Gestion de l'eau à bord

Gestion de l'eau à bord Traitement des eaux noires

Traitement des eaux noires Gestion des eaux grises

Gestion des eaux grises Gestion des déchets de bord

Gestion des déchets de bord Ecluses & environnement

Ecluses & environnement L'Eutrophisation de l'eau

L'Eutrophisation de l'eau Bonne pratique du Mouillage

Bonne pratique du Mouillage Croisières maritimes écologiques

Croisières maritimes écologiques Le Grenelle de la mer

Le Grenelle de la mer Le Pavillon Bleu

Le Pavillon Bleu Tourisme fluvial écologique

Tourisme fluvial écologique Impact CO² & NO² sur océans

Impact CO² & NO² sur océans Marées Noires

Marées Noires Trucs et astuces pour bateaux

Trucs et astuces pour bateaux Entretien des moteurs

Entretien des moteurs Remotorisation électrique

Remotorisation électrique Antidérapant pour ponts

Antidérapant pour ponts Entretien et réfection bois

Entretien et réfection bois Peintures marines

Peintures marines Isolation et double-vitrage

Isolation et double-vitrage Acheter neuf ou d'occasion ?

Acheter neuf ou d'occasion ? Adaptation voile sur vedette

Adaptation voile sur vedette Osmose des coques

Osmose des coques Dossier rouille

Dossier rouille L'électrolyse des coques

L'électrolyse des coques Entretien bateaux acier

Entretien bateaux acier Autonomie en eau

Autonomie en eau Pavillon belge

Pavillon belge Club "Nicols"

Club "Nicols" Petit lexique de la batellerie

Petit lexique de la batellerie Petit lexique de la marine

Petit lexique de la marine Hélices et propulsion

Hélices et propulsion Vents & Météo marine

Vents & Météo marine Tout savoir sur la VHF

Tout savoir sur la VHF Code des pavillons

Code des pavillons Noeuds marins

Noeuds marins Catégories plaisance

Catégories plaisance Transport fret fluvial

Transport fret fluvial Gestion des ports

Gestion des ports GPS et sortie NMEA 183

GPS et sortie NMEA 183 Calcul taxe passeport maritime

Calcul taxe passeport maritime Bibliographie

Bibliographie Bateaux-lavoirs

Bateaux-lavoirs Canal du Nivernais

Canal du Nivernais Canal de Givry

Canal de Givry Les permis bateau

Les permis bateau Assurance Plaisance

Assurance Plaisance Plaisance & handicap

Plaisance & handicap Carnets de croisière

Carnets de croisière Chants de marins

Chants de marins Passage des écluses

Passage des écluses Les Bateaux-colo

Les Bateaux-colo Escale à Sète 2012

Escale à Sète 2012 Produits d'entretien

Produits d'entretien Forums nautiques

Forums nautiques Péniches-Logements

Péniches-Logements Louer son bateau

Louer son bateau Exploiter son bateau

Exploiter son bateau Faire son pain à bord

Faire son pain à bord Assoces plaisance

Assoces plaisance Agenda Plaisance

Agenda Plaisance Coups de corne !

Coups de corne ! Scènes étonnantes

Scènes étonnantes Testing plaisanciers

Testing plaisanciers La co-navigation

La co-navigation Vignette 2013

Vignette 2013 La co-navigation

La co-navigation Calcul d'itinéraires

Calcul d'itinéraires Calendier marées

Calendier marées Entretien moteur

Entretien moteur Hiverner son bateau

Hiverner son bateau Principaux Shipchandlers

Principaux Shipchandlers Coordonnées des marques

Coordonnées des marques Ship Simulator

Ship Simulator Liens

Liens Agenda écologique

Agenda écologique Immobilier écologique

Immobilier écologique Contact

Contact

En 1842, le canal de Nantes à Brest traversait la Bretagne historique, prenant naissance à Nantes (Loire Atlantique) pour rejoindre Chateaulin (Finistère), et l'Atlantique via l'Aulne maritime.

En 1842, le canal de Nantes à Brest traversait la Bretagne historique, prenant naissance à Nantes (Loire Atlantique) pour rejoindre Chateaulin (Finistère), et l'Atlantique via l'Aulne maritime. Le projet de relier Nantes à Brest par voie fluviale intérieure sécurisée fut décidé par Napoléon 1er pour des raisons stratégiques en rapport avec la reprise des hostilités avec l’Angleterre, ennemi héréditaire de la France.

Le projet de relier Nantes à Brest par voie fluviale intérieure sécurisée fut décidé par Napoléon 1er pour des raisons stratégiques en rapport avec la reprise des hostilités avec l’Angleterre, ennemi héréditaire de la France. Ensuite, ce sera La première guerre mondiale, la réquisition des péniches, et l’amélioration du réseau routier qui supprimeront les activités de trafic fluvial sur le canal.

Ensuite, ce sera La première guerre mondiale, la réquisition des péniches, et l’amélioration du réseau routier qui supprimeront les activités de trafic fluvial sur le canal.

L'écluse de Guily-Glaz, est la limite entre le domaine maritime et le domaine canalisé.

L'écluse de Guily-Glaz, est la limite entre le domaine maritime et le domaine canalisé. Châteaulin

Châteaulin - Au XIIIéme siècle, un pont bâti de maisons remplace les divers gués qui permettaient jusque-là le franchissement de l'Aulne.

- Au XIIIéme siècle, un pont bâti de maisons remplace les divers gués qui permettaient jusque-là le franchissement de l'Aulne. - En 1689, le château et sa motte furent donnés à Yves Bauguion, prêtre desservant de Notre-Dame pour y installer un hospice qui aujourd’hui a laissé la place à une maison de retraite.

- En 1689, le château et sa motte furent donnés à Yves Bauguion, prêtre desservant de Notre-Dame pour y installer un hospice qui aujourd’hui a laissé la place à une maison de retraite.

Chateauneuf du Faou

Chateauneuf du Faou la visite du château de Trevarez mérite le détour.

la visite du château de Trevarez mérite le détour. A l'écluse 8 d'abbaye de L'Aulne (5 au-dessus de Châteaulin), on trouve un hangar sur un bout de canal où l'éclusier rangeait son bateau. Il est possible de débarquer et de visiter deux petites îles qui s'y trouvent.

A l'écluse 8 d'abbaye de L'Aulne (5 au-dessus de Châteaulin), on trouve un hangar sur un bout de canal où l'éclusier rangeait son bateau. Il est possible de débarquer et de visiter deux petites îles qui s'y trouvent. Il n'y a pas de commerces dans le port de Carhaix, qui se situe assez loin du centre-ville, mais l'amarrage y est facile sur un beau quai équipé de bolards tous les 20 mètres.

Il n'y a pas de commerces dans le port de Carhaix, qui se situe assez loin du centre-ville, mais l'amarrage y est facile sur un beau quai équipé de bolards tous les 20 mètres.