Qui n'a pas navigué le Canal du Midi, ne peut pas prétendre connaître le Languedoc, tellement cet ouvrage remarquable est étroitement lié à la fois à l'histoire, au développement et au patrimoine le plus remarquable de ce secteur. Qui n'a pas navigué le Canal du Midi, ne peut pas prétendre connaître le Languedoc, tellement cet ouvrage remarquable est étroitement lié à la fois à l'histoire, au développement et au patrimoine le plus remarquable de ce secteur.

Oeuvre du génial Pierre-Paul Riquet, de sa pugnacité et de son esprit clairvoyant, sa construction s'est heurtée à de nombreux problèmes techniques et hydrologiques qu'il a réussi à maîtriser, envers et contre tous.

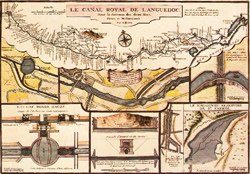

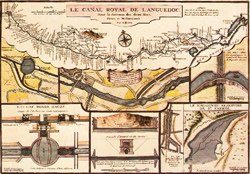

Son trajet part de l'étang de Thau pour joindre Toulouse, qui ouvre sur le canal latéral à la Garonne et poursuit vers l'ouest pour rejoindre l'océan Atlantique.

Son trajet part de l'étang de Thau pour joindre Toulouse, qui ouvre sur le canal latéral à la Garonne et poursuit vers l'ouest pour rejoindre l'océan Atlantique.

C'est dans ce sens que nous vous présentons cette croisière.

Histoire

La construction d'un tel ouvrage permettant d'éviter aux bateaux de commerce mais aussi aux galères du roi de s'engager en mer et de contourner la péninsule Ibérique était un vieux projet partagé par de nombreux monarques, dont le premier fût François Ier.

En effet, à cette époque, un aussi long transport maritime empruntant le détroit de Gibraltar - contrôlé par les Espagnols - comportait de nombreux risques de piratages.

Cependant, les difficultés d'alimentation en eau d'un tel canal bloquèrent sa mise en chantier.

C'est le Roi-Soleil qui le premier prit la décision et se donna les moyens de sa réalisation.

C'est alors qu'intervient Pierre-Paul Riquet (1609 - 1680), un percepteur de la gabelle en Languedoc, qui propose un projet plus convaincant que les précédents.

Lorsque Louis XIV reçoit sa proposition par l'entremise de l'archevêque de Toulouse, Charles-François d'Anglure de Bourlemont, en 1662, il y voit l'opportunité de priver l'Espagne d'une partie de ses ressources, et l'occasion de marquer son règne d'une œuvre impérissable.

D'abord nommé « canal royal de Languedoc », il est rebaptisé en 1789 sous la Révolution « canal du Midi ».

À partir de 1856, le canal latéral à la Garonne, qui double la Garonne de Bordeaux à Toulouse, prolonge le canal du Midi pour fournir une voie navigable de l'océan Atlantique à la mer Méditerranée l'ensemble des deux canaux est dénommé « canal des Deux-Mers ». À partir de 1856, le canal latéral à la Garonne, qui double la Garonne de Bordeaux à Toulouse, prolonge le canal du Midi pour fournir une voie navigable de l'océan Atlantique à la mer Méditerranée l'ensemble des deux canaux est dénommé « canal des Deux-Mers ».

Ouvrage d'art exceptionnel, considéré par ses contemporains comme le plus grand chantier du XVIIéme siècle, le canal du Midi révolutionne le transport fluvial et la circulation dans le Midi de la France de l'Ancien Régime.

Un des défis, relevé par Pierre-Paul Riquet, son concepteur et maître d'ouvrage, est d'acheminer l'eau de la Montagne Noire jusqu'au seuil de Naurouze, le point le plus élevé du canal.

En 1660, Riquet, pourtant parfait autodidacte, résoud le principal problème bloquant : l'arrivée d'eau au point de partage afin d'alimenter les deux versants du canal.

Son idée consiste à récupérer l'eau qui coule de la Montagne Noire.

Et sa bonne connaissance de l'hydrographie de la montagne Noire et du Sor lui permet d'imaginer un système d'irrigation inédit jusqu'alors en s'inspirant cependant de l'ingénieur français Adam de Craponne qui a mis en œuvre le même système d'alimentation pour le canal de Craponne.

Il s'agit de récupérer les eaux de la montagne dans des barrages-réservoirs puis de les acheminer vers le seuil de Naurouze grâce à des rigoles en traversant le seuil de Graissens. Il s'agit de récupérer les eaux de la montagne dans des barrages-réservoirs puis de les acheminer vers le seuil de Naurouze grâce à des rigoles en traversant le seuil de Graissens.

L'eau du Sor passant près de Revel sera la principale alimentation du canal

Dans son plan, d'autres rivières de la montagne Noire renforceraient aussi son système d'alimentation comme la Rougeanne, le Laudot, le Rieutort, la Bernassonne et le Lampy.

Pour stocker l'eau de ces rivières, il projette la création de trois bassins : le réservoir du Lampy-Vieux, un bassin portuaire hexagonal à Naurouze et la retenue de Saint-Ferréol.

En 1664, les États de Languedoc demandent à Riquet de mettre en pratique son idée de façon expérimentale.

En 1664, les États de Languedoc demandent à Riquet de mettre en pratique son idée de façon expérimentale.

Il fait alors construire une rigole d'essai déviant l'eau du Sor jusqu'au seuil de Naurouze.

C'est la rigole de la plaine qu'il termine en 1665 et qui sert à prouver à Louis XIV qu'il est possible d'amener de l'eau jusqu'au point le plus élevé du parcours du canal.

Louis XIV autorise le début des travaux par un édit royal d'octobre 1666.

Une commission d'experts travaille sur le tracé du canal pendant plusieurs mois ; grâce à l'appui de l'ingénieur en fortifications et hydraulicien Louis Nicolas de Clerville qui use de son influence auprès de Colbert, le projet démarre.

Le chantier est alors lancé, il durera 15 ans (de 1666 à 1681), sous le contrôle de Jean-Baptiste Colbert (1619-1683).

Les travaux sont répartis en deux phases appelées chacune « entreprise ».

Les travaux sont répartis en deux phases appelées chacune « entreprise ».

La première consiste à relier Toulouse à Trèbes et est estimée à 3 600 000 livres, mais les finances de l'État ne sont pas florissantes et les États de Languedoc ne sont pas prêts à financer un tel projet de crainte de dépenses imprévues.

Alors, en échange du droit de propriété et d'exploitation du canal, Pierre-Paul Riquet propose de financer sur ses fonds propres une partie des travaux.

Le reste est payé par l'État en échange des bénéfices que Riquet réalise avec la taxe sur la gabelle.

La deuxième entreprise de travaux, entre Trèbes et l'étang de Thau, en décembre 1668, coûte 5 832 000 livres ainsi qu'un million de livres supplémentaires pour la reprise des travaux du port de Sète.

Riquet un employeur socialement avancé

Riquet se refuse, comme l'y autorise le roi, à employer des paysans suivant le régime de la corvée, et plus particulièrement de la corvée royale comme cela est pratiqué pour la construction des routes.

Pendant 15 ans, il va embaucher des hommes et des femmes (environ un tiers) entre 20 et 50 ans qu'il organise en sections formant des ateliers dirigés par un contrôleur général.

Le chantier atteindra un maximum de 12 000 ouvriers.

Cette rationalisation du travail permet d'optimiser les tâches et de réaliser plusieurs chantiers à la fois.

L'ensemble des travaux est manuel et le creusement du canal se fait à la pelle et à la pioche, les hommes transportant la terre sur des civières et les femmes sur leur tête.

La main d'œuvre est constituée de paysans et d'ouvriers locaux dont le nombre fluctue d'une période à l'autre de l'année, compte tenu des exigences des travaux agricoles.

Riquet fait alors appel aux militaires pour pallier ces fluctuations.

Il va aussi mettre en place la mensualisation des payes des ouvriers pour les fidéliser et propose le logement pour deux deniers par jour.

Mieux encore, non seulement Riquet paye assez bien ses ouvriers, mais surtout, il offre des avantages sociaux inconnus auparavant comme les jours de pluie chômés, les dimanches et les jours de fête rémunérés et enfin des congés maladie !

Ces conditions financières et sociales d'emploi de ses ouvriers sont très favorables et inhabituelles pour l'époque, elles participeront largement au bon déroulement du chantier.

Cependant, 5 ans après son inauguration, le canal ne fonctionne pas de façon satisfaisante.

En effet, Riquet qui craignait de manquer d'eau pour alimenter le canal, a fait converger de nombreux ruisseaux directement dans le canal mais ceux-ci lors des crues d'orage apportent du sable et quantité d'alluvions menaçant constamment le canal d'envasement.

Des ouvrages complémentaires sont alors réalisés sous la houlette d'Antoine Niquet (1640 - 1726 ), ingénieur des fortifications pour le Languedoc :

- ouvrages maçonnés pour isoler les cours d'eau qui se jettent dans le canal,

- épanchoirs pour réguler le niveau de l'eau.

- construction de 49 aqueducs et ponts-canaux dont ceux de la Cesse, de l'Orbiel et de Pechlaurier.

- renforcement d'une grande partie des ouvrages et des digues initialement construits par Riquet.

Ces travaux, qui durent jusqu'en 1694, améliorent grandement l'alimentation et la gestion de l'eau.

Au départ, la gestion du canal du Midi est assurée par les descendants de Pierre-Paul Riquet,

Puis ce seront successivement : Puis ce seront successivement :

- en 1858, la Compagnie du Canal du Midi signe un traité avec la "Compagnie des chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne", concessionnaire de la ligne de Bordeaux à Sète.

- en 1896, l'État rachète le canal à l'échéance du bail de la Compagnie des chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne,

- en 1991, lors de la création de Voies Navigables de France, le canal est géré par sa direction territoriale Sud-Ouest.

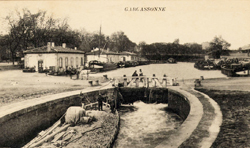

Trafic

À son ouverture, le canal est utilisé par une majorité de barques de transport de marchandises (le plus souvent des sapines) ou de poste (courrier) d'une vingtaine de mètres de long ou des coches d'eau ; celles propres au canal (« barque de patron » ou « barque du canal ») s'y multiplient ; en 1778, on en comptera jusqu'à 25.030. À son ouverture, le canal est utilisé par une majorité de barques de transport de marchandises (le plus souvent des sapines) ou de poste (courrier) d'une vingtaine de mètres de long ou des coches d'eau ; celles propres au canal (« barque de patron » ou « barque du canal ») s'y multiplient ; en 1778, on en comptera jusqu'à 25.030.

Toutes ces embarcations sont halées par des chevaux ou des hommes, des femmes et même quelquefois des enfants.

Un cheval peut tracter jusqu'à 120 fois son poids lorsque la charge se trouve sur l'eau.

Les tonnages transportés vont augmenter au cours des siècles, passant de 60 tonnes à l'origine jusqu'à 120 tonnes, au début du XIXéme siècle.

Les tonnages transportés vont augmenter au cours des siècles, passant de 60 tonnes à l'origine jusqu'à 120 tonnes, au début du XIXéme siècle.

Les barques de voyageurs qui ne possédent au début qu'un simple abri sur le pont vont évoluer pour devenir plus grandes (jusqu'à 30 m de long), plus rapides, et plus luxueuses avec même l'aménagement de salons.

En 1856 c'est un record de plus de 110 millions de tonnes-kilomètres de marchandises et près de 100 000 passagers qui sont transportés ; mais comme partout en France, la concurrence du rail - plus rapide - va faire chuter inexorablement cette activité.

A partir de 1914, les barques sont progressivement remplacées par des péniches à moteur qui relancent en partie le trafic marchand sur le canal. Mais la batellerie commerciale disparaît définitivement vers la fin des années 1980.

A partir de 1914, les barques sont progressivement remplacées par des péniches à moteur qui relancent en partie le trafic marchand sur le canal. Mais la batellerie commerciale disparaît définitivement vers la fin des années 1980.

Le canal du Midi s'est aujourd’hui reconverti au tourisme fluvial et à la migration des voiliers de moyen gabarit entre Atlantique et Méditerranée.

Depuis 1996, il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Navigation

Le canal du Midi est un canal à bief de partage avec un versant situé du côté Atlantique d'une longueur de 57 km et l'autre du côté Méditerranée d'une longueur de 189 km.

Le bief de partage du seuil de Naurouze constitue la section la plus élevée.

Le parcours comporte :

- 79 écluses ovalisées au gabarit de 30 m (15 en versant Garonne et 48 en versant Méditerranée dont la majorité sont automatisées,

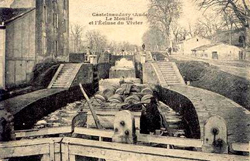

- une échelle de 6 écluses à Fonséranes,

- un long bief de 54 km de Fonséranes à Argens-en-Minervois.

- 104 ponts-canaux,

- 2 tunnels.

Le TE est de 2 m en moyenne mais le tirant d'eau garanti est seulement de 1,4 m.

L'ensemble est géré par VNF et soumis à l'acquisition d'une vignette auprès de ses services.

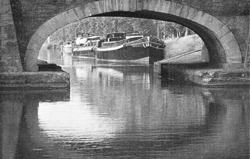

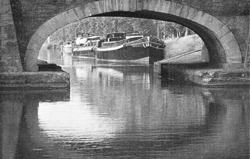

Jusqu'au début du XXIéme siècle le canal était bordé de platanes majestueux, qui assuraient une fraîcheur appréciée des plaisanciers au milieu de l'été.

Depuis, le chancre coloré les a tous décimés, obligeant à leur arrachage et à leur remplacement progressif par des espèces plus résistantes.

Pendant la saison estivale, le canal du Midi est très fréquenté, notamment par des bateaux de location aux pilotes inexpérimentés et aux manoeuvres souvent inaproppriées, ce qui obligera à une vigilance de tous les instants.

Le sens conventionnel de navigation va de Toulouse à Sète.

L'étang de Thau

L'étang de Thau

C'est l'extrémité Est du canal, et sa navigation en eau salée est tout à fait comparable à celle du cabotage en mer.

Attention aux nombreuses zones d'élevage d'huitres, d'ailleurs excellentes.

Lorsqu'il y a du vent et du mauvais temps, sa traversée peut être relativement rock & roll !

A sa pointe Ouest, on passe devant la base des Onglous, exploitée par la fameuse école de voile des Glénans.

Amarrage possible de chaque côté.au PK 240.

Jusqu'à la première écluse (ovale) de faible chute, le paysage n'est pas inoubliable : berges effondrées, chenal envahi par les herbes, et une concentration d'épaves d'embarcations ; cela est toujours triste de voir tous ces bateaux abandonnés en phase de pourrissement.

Au PK 235 écluse semi-automatique N°65 de Bagnas.

C'est à partir de cet endroit que commence le vrai "Canal du Midi", serpentant sous l'ombrage des platanes dont les racines entremêlées constituent presque entièrement les berges.

L'ensemble laisse une impression de quiétude et de fraîcheur propre à cette voie d'eau.

Au PK 233, on passe l'écluse de garde N°64 de Prades, qui protège des éventuelles crues de l'Hérault. Au PK 233, on passe l'écluse de garde N°64 de Prades, qui protège des éventuelles crues de l'Hérault.

On peut remonter - hors période de crues - ce dernier sur 5 km jusqu'à l'amarrage de Bessan, qui est souvent occupée.

Les berges sont constituées d'arbres qui débordent largement sur la rivière avec des zones intermédiaires constituées de canes de roseaux.

De temps à autre, un bateau s'est ventousé à l'abri des frondaisons pour aménager son petit coin de paradis à l'écart de la civilisation.

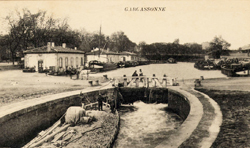

600 m plus aval du fleuve, tenir sa droite pour se présenter à l'écluse ronde d'Agde N°63, qui est un ouvrage remarquable unique par sa desserte à 3 branches. 600 m plus aval du fleuve, tenir sa droite pour se présenter à l'écluse ronde d'Agde N°63, qui est un ouvrage remarquable unique par sa desserte à 3 branches.

Elle permet, soit de poursuivre sa navigation sur le canal du Midi avec un long bief de 13,15 km vers Toulouse, soit de rejoindre la Méditerranée par l'Hérault maritime pour ceux qui y sont autorisés.

Une fois passé le petit canal de jonction, l'estuaire de l'Hérault est large, bien aménagé pour la navigation et l'accueil des bateaux au port maritime ; l'architecture de la ville est équilibrée.

Agde Agde

Le port fluvial d'Agde est en RG, en amont de l'écluse ronde.

Tous services disponibles.

Histoire

située dans le fond du golfe du Lion, à l'embouchure de l'Hérault, Agde est surnommée « la perle noire de la Méditerranée » à cause de ses monuments construits en pierre basaltique noire.

La création d'Agde remonte à l'Âge de Bronze.

Au VIéme siècle av. J.C les Phocéens y sont présents,

Du début du Véme siècle et jusqu'à la Révolution, Agde est le siège d'un évêché qui va régner sur le vicomté d'Agde. Du début du Véme siècle et jusqu'à la Révolution, Agde est le siège d'un évêché qui va régner sur le vicomté d'Agde.

Au XIIIéme siècle, la cité est administrée par des consuls,

A partir de la fin du XVIIéme siècle, l'ouverture du canal du Midi, va offrir à Agde l'essentiel de ses revenus du commerce maritime et de la pêche, mais va finir par être surclassée par Sète, directement en bord de mer.

Au XVIIIéme siècle, Richelieu y entreprend la construction d’une rade, afin de créer un point stratégique militaire en Méditerranée ; mais les travaux, rendus difficiles par l’ensablement progressif du littoral, seront abandonnés à la mort du Cardinal.

Au XXéme siècle, la commune va s'adapter et vivre principalement du tourisme, de la pêche et de la viticulture. Au XXéme siècle, la commune va s'adapter et vivre principalement du tourisme, de la pêche et de la viticulture.

A voir

- les vestiges des vieux remparts grecs,

- la fontaine de la Belle Agathoise,

- la fontaine de la République,

- la cathédrale Saint-Etienne du XIIéme,

- l'église gothique Saint-Sever,

- l'ancien cloître,

- le moulin des Evèques,

- la promenade,

- le musée Agathois Jules Baudou,

- le musée de l'Ephèbe (archéologie sous-marine),

- le marché typique le jeudi matin,

- la Criée aux poissons,

- le fort de Brescou,

- ses plages du Grau et de la Tamarissière.

Au PK 227, en RD, c'est le quai de Vias. Au PK 227, en RD, c'est le quai de Vias.

Eau et électricité disponibles, mais il y a souvent un manque de places.

Un bon amarrage qui permet d'accéder facilement à les 7 km de ses plages.

Mais vous apprécierez également ses rues pittoresques, ses constructions en perres volcaniques noires au façades colorées remontant au XVIIéme siècle.

A visiter l'église Saint-Jean Baptiste du XVéme siècle, construite en pierres noires.

Autre édifice remarquable : le clocher carré surmonté d'une flèche pyramidale ornée de gargouilles qui s'élève à 53 mètres.

Au PK 225, c'est la traversée du Libron.

Un ouvrage techniquement très élaboré, muni d'un système de vannes ingénieux.

Le passage est rétréci, rester sur ses gardes !

Au PK 222, en RD, port privé de Cassafières géré par la société de location.

Au PK 218, écluse N°61 de Portiragnes.

Portiragnes est surtout connu pour son vignoble grâce à son sol basaltique et son église du XIIéme siècle.

Son marché aux poisson au pavillon Bleu est typique de la région.

Sa réserve botanique vaut également le détour.

Au PK 214, arrivée au niveau des quais de Villeneuve-lès-Béziers, de chaque côté de la voie d'eau et en aval de l'écluse éponyme N°60.

Au PK 214, arrivée au niveau des quais de Villeneuve-lès-Béziers, de chaque côté de la voie d'eau et en aval de l'écluse éponyme N°60.

Aucun services mais l'amarrage au niveau du village permet de s'avitailler facilement et le village est agréable.

Son ancien nom était Villeneuve La Crémade car elle fut incendiée

par les troupes de Simon de Montfort et conserva ce nom jusqu'en 1631 avant de prendre le nom actuel à savoir Villeneuve-lès-Béziers, ce qui signifie Villeneuve, près de Béziers.

Au PK 212,5, écluse d'Arièges N°59 et c'est l'arrivée sur Béziers.

Après le passage du pont levant au PK 210, puis de la porte de garde de Saucière, on trouve le canalet du Pont Rouge qui permet de descendre sur l'Orb.

Puis c'est la montée de l'écluse N° 58 de Béziers, qui débouche sur son magnifique bassin du Port Neuf.

Béziers

histoire

Béziers fut fondée par les Grecs au VIIéme siècle av. J-C. sur les rives de l'Orb.

Octave va installer à Baeterrae (nom romain de Béziers) des colons romains, vétérans de la Septième légion de Jules César.

La cité sera traversée par la Via Domitia qui relie l'Italie à l'Espagne, et va prospèrer jusqu'au IIIéme siècle où l'insécurité ambiante l'amène à se protéger en construisant des murailles d'enceinte.

Au Moyen-Age, comme Narbonne, les invasions barbares vont toucher Béziers : d'abord aux mains des Wisigoths au VIéme siècle, elle va être conquise par les musulmans au début du VIIIéme siècle, puis par les Francs qui, sous la bannière de Charles Martel s'en emparent en 737.

Au début du XIIéme siècle, Béziers devient le siège d'un évêché puis, grâce à Charlemagne, un comté et continue à se fortifier, notamment au moment de la grande guerre méridionale entre la maison d'Aragon et celle de Toulouse.

En 1142, les Trencavel de Beziers prennent officiellement parti pour les catalans ; le comte de Toulouse réagit en s'alliant à l'évêque de Béziers (1152).

Raimond-Roger Trencavel est fait prisonnier par Raimond de Toulouse (en 1155) puis relâché contre rançon ; il est assassiné le 15 octobre 1167.

En 1208, sur l'ordre du pape Innocent III, les croisés décident d'attaquer les vicomtés de Béziers et font le siège de la cité ; plusieurs dizaines de milliers d'habitants de Béziers sont passés par les armes ou périssent dans le feu.

Au XVIéme et au XVIIéme siècle, la ville va prospérer sous le règne de la famille des Bonsi, alliée aux Médicis.

Elle échappera aux stigmates de la guerre de Cent Ans.

En 1551, Béziers devient le siège d'une sénéchaussée et une base arrière pendant toutes les guerres de l'époque moderne : notamment contre les Habsbourg.

Au cours du XVIIIéme siècle, Béziers prospère, notamment grâce à la culture de la vigne qui lui permet d'être un important centre de négoce.

Lors de la Révolution française, les citoyens de la commune se réunissent au sein de la société révolutionnaire.

Lors de la Révolution française, les citoyens de la commune se réunissent au sein de la société révolutionnaire.

De 1790 à 1800, la cité devient le chef-lieu du nouveau district de Béziers.

En 1827, les remparts de la ville sont démolis et son alimentation en eau et largement améliorée.

En 1851, Béziers est une des seules villes à se révolter contre le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte.

Entre le XIXéme siècle et le début du XXéme siècle, Béziers connaît son âge d'or, notamment grâce à la viticulture.

Le 12 mai 1907, le rassemblement de Béziers pour défendre la viticulture méridionale voit 150.000 manifestants envahir les allées Paul Riquet et le Champ-de-Mars.

Le 12 mai 1907, le rassemblement de Béziers pour défendre la viticulture méridionale voit 150.000 manifestants envahir les allées Paul Riquet et le Champ-de-Mars.

A l'époque contemporaine, après les dérèglements dus à l'évolution défavorable du marché du vin et la chute généralisée de l'industrialisation, le tourisme prend la relève dans le développement économique.

A voir

- les allées Paul Riquet, né à Béziers,

- la cathédrale Saint-Nazaire du XIIéme siècle,

- le théâtre,

- l'église Saint-Jacques et Sainte Aphrodise du XIIIéme siècle,

- l'église Saint-Jacques et Sainte Aphrodise du XIIIéme siècle,

- le Musée du vin,

- le Musée des Beaux Arts,

- les nouvelles arènes,

- la Féria en août.

En sortie de Béziers, PK 208, passage de l'écluse de l'Orb N°57, qui ouvre sur un pont canal long de 240 m, qui enjambe l'Orb.

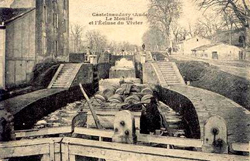

1,5 km plus tard, ce sont les 6 écluses en cascade de Fonsérannes ; elles remplacent l'ancienne pente d'eau.

Ces écluses électrifiées sont une attraction en soi, où les touristes et les habitués viennent assister à la panique des plaisanciers que certains éclusiers s'amusent à malmener par des lâchers d'eau massifs. Ces écluses électrifiées sont une attraction en soi, où les touristes et les habitués viennent assister à la panique des plaisanciers que certains éclusiers s'amusent à malmener par des lâchers d'eau massifs.

Un vieux port déclassé se trouve dans l'alignement en aval entre deux écluses (Fonsérannes et Notre-Dame), et rejoignent l'Orb en amont du pont canal.

En haut de l'échelle de Fonsérannes, en RG, une halte permet de se remettre de ses émotions.

C'est là que commence le bief le plus long du canal (54,2 km).

Au PK 200,5, c'est la halte de Colombiers.

Stationnement gratuit pour 24 heures, mais eau et électricité payantes.

C'est un joli arrêt avec un port accueillant et vivant, ressources essentielles, restaurant et pharmacie à proximité.

Au PK 199,5 on passe un petit pont canal.

Au PK 199, faire attention au passage du tunnel de Malpas, creusé dans la roche, est étroit, il faut y utiliser ses jumelles et corner avant de s'y engager.

Pour mémoire, ceux que vous croisez sont avalants, donc prioritaires, mais les bateaux de location non titulaires du permis et toujours pressés, passent le plus souvent au culot.

En RG, PK 196 l'on passe devant l'oppidum d'Enserune, qui domine l'étang de Montady.

Passage du pont canal de Thou au PK 195 puis arrivée au joli port de Poilhes en RD avec ses nombreux bollards.

On y trouve de nombreux vestiges romains et son "Arbre de Sully" un orme planté plus de 400 ans auparavant, emporté malheureusement par la graphiose en 2010, fut planté sur ordre d’Henri IV.

On passe ensuite deux ponts canaux (Poilhes, Guéry et Saint-Pierre).

Et c'est l'arrivée sur Capestang (PK 189) et son port en RD géré par la société de location.

Et c'est l'arrivée sur Capestang (PK 189) et son port en RD géré par la société de location.

Capestang

Cette cité rurale tient son nom du latin "caput stagni", soit « tête de l'étang », en raison de sa situation à la pointe nord d'un étang, aujourd'hui partiellement asséché, dénommé étang de Capestang.

A voir

- la collégiale gothique Saint-Etienne du XIIIéme siècle, batie sur les fondations de l'église Saint-Felix du XIéme siècle.

- le château des archevêques de Narbonne du XIVéme siècle, siège des Etats Généraux du Languedoc.

A noter son magnifique plafond constitué de 161 panneaux décoratifs.

Marchés les mercredi et dimanche matin.

Encore quelques kilomètres de navigation et au PK 172,5 et nous voilà en RG à la halte d'Argeliers, pas du tout adaptée puisque sans bollards et avec une berge non stabilisée.

Au PK 168,5 en RD, s'ouvre l'embranchement du canal de La Robine dans un joli arrondi.

Embranchement de La Robine

Embranchement de La Robine

Le canal de jonction de La Robine rejoint la Méditerrannée à Port La Nouvelle après avoir traversé l'Aude et permet de découvrir la superbe cité de Narbonne, qui mérite vraiment le détour.

Un carnet de croisière spécifique lui est consacré sur ce site.

Croisière sur La Robine

Juste après cet embranchement l'on accède en RG au port privé de La Robine, offrant tous les services.

Le Somail

Le Somail

C'est une escale incontournable à plusieurs titres :

- le vieux pont avec sa petite chapelle est une curiosité patrimoniale,

- sa péniche épicerie, en amont du pont, est l'une des seules en France à proposer ce type de services, pain frais, croissants, produits locaux...

- sa librairie insolite qui possède un fonds de titres considérable et des ouvrages rares.

On s'y amarre facilement en aval du pont.

Au PK 165, passage du pont-canal du Somail.

Au PK 161,5 pont-canal de Ventenac.

Au PK 160,5, c'est la halte de Ventenac en Minervois en face du caveau-musée aménagé dans son château du XIXéme siècle.

Le village est construit en amphithéätre sur la colline.

Au PK 159, pont canal de Repudre de 1676, premier pont-canal construit sur le canal.

Puis ce sont les amarrages nature de Paraza (PK 157) et Roubia (PK 155).

Le magnifique château de Paraza (XVIIéme siècle) qui domine la plaine de l'Aude.

Ecluse d'Argens N°56 au PK 152.

Port d'Argens en Minervois de la base de location Le Boat au PK 151.

Le village est perché sur une butte autour de son château du XIVéme siècle, de l'église romane Notre-Dame de l'Assomption et de l'église Saint-Roch.

C'est la fin de ce long bief de 54 kilomètres.

Une fois passées les écluses doubles de Pechlaurier N°55 (PK 149,5) et Ognon N° 54 (PK 147), et l'écluse N° 53 de Homps, c'est l'arrivée au port payant de Minervois, géré par la société de bateaux de location au pied de la cité de Homps.

Une fois passées les écluses doubles de Pechlaurier N°55 (PK 149,5) et Ognon N° 54 (PK 147), et l'écluse N° 53 de Homps, c'est l'arrivée au port payant de Minervois, géré par la société de bateaux de location au pied de la cité de Homps.

Le 14 juillet on y célèbre la fête du canal et le château des chevaliers de Malte mérite une petite visite.

Au PK 143,5 passage d'un pont canal juste avant d'arriver à l'écluse N°52 de Jouarres.

Au PK 140, c'est l'épanchoir remarquable d'Argendouble avec ses onze arches de pierre puis son pont-canal sur un affluent de l'Aude avant la halte nautique de la Redorte en RG.

Un très beau quai vous y accueille.

A l'intérieur du village existe un site archéologique gallo-romain.

Au PK 136, écluse double N°51 de Puicheric dominée par son château et son église.

A notre passage l'éclusier y exposait ses sculptures en bois.

Au PK 135,5, pont-canal de l'Aiguille sur la rigole de l'Etang.

PK 133, écluse double N°50 de l'Aiguille.

Encore 1,7 km et c'est l'écluse double N°49 de Saint-Martin, juste après le pont-canal éponyme.

Au PK 130, nous montons l'écluse-triple N°48 de Fonfile.

Pk 127, c'est l'écluse N°47 de Marseillette en haut de laquelle vous pourrez faire escale en RD à la halte.

Le village domine, planté sur un piton rocheux et protégé par des fortifications.

Le bief suivant fait 9,2 km.

Entre les PK 124 et 125, s'enchaînent deux ponts-canal.

Au PK 118, l'écluse-triple de Trèbes ouvre sur la base de location et un long quai public en RG à l'amont du pont.

Trèbes

histoire

- La bourgade originelle s'est établie sur la butte du Plô, non loin du confluent de l'Aude et de l'Orbiel qui lui servaient de barrière naturelle.

- à l'époque romaine, elle devient un important vicus.

- au Moyen Âge, plusieurs seigneurs issus de familles de la province, vont se partager successivement le territoire de Trèbes qui est alors appelé « Trévas ».

- Au milieu du XVéme siècle, la « seigneurie de Trévas » devient le fief de la Famille Dax qui offrit plusieurs consuls de la Cité au Moyen Âge.

C'est Arnaud Dax, seigneur de Leuc, La Serpent, Axat et autres places, consul de Carcassonne au XVIIéme siècle qui fait l'acquisition de la seigneurie de Trèbes. Son fils Jean Dax, seigneur d'Axat, conseiller, grand chambellan de Charles VIII et Grand prévôt des maréchaux de France au royaume de Sicile, est seigneur de Trèbes à la fin du XVéme siècle. L'un de ses fils lui succède en qualité de seigneur de Trèbes pendant les guerres de religion au milieu du XVIéme siècle, Antoine Dax, abbé de Saint-Polycarpe, chanoine de la cathédrale Saint-Nazaire de Carcassonne, grand vicaire de l'évêque de Carcassonne le cardinal de Bourbon Charles Ier de Bourbon, puis de son successeur François de Faucon, avant de devenir évêque d'Alet.

A voir

- l’église gothique St Etienne du XIIIéme siècle,

- les remparts du VIIIéme siècle percés de 3 portes,

- le pont d'Aude ; du XIIIème siècle, il ne comportait que trois arches jusqu'au XVIIème siècle, où on lui ajouta deux arches supplémentaires ;

en 1973, une passerelle de sécurité sera installée, la circulation devenant de plus en plus importante,

- La Piala, une fois franchi le pont sur l’Aude pour accéder au vieux village, cette fontaine construite en 1877 attire l'attention ; cette fontaine était alimentée par un siphon qui prenait l’eau au puits de la place du marché. Sa vasque servait d’abreuvoir pour les chevaux.

Après Trèbes, le canal serpente en suivant le cours de l'Aude.

Au PK 116,8, passage du pont-canal de l'Orbeil, long de 700 m, construit en 1886, sur directive de Vauban.

Au PK 115,5, petit quai avec bollards.

PK 114,5, pont-Canal de Dejean, puis c'est l'écluse N°45 de Villedubert.

Encore 790 m, et nous montons l'écluse N°44 de L'Evêque.

Un bief de 3,6 km, amène l'écluse N°43 de Fresquel, puis 250 m plus haut, l'écluse double N°42 qui porte le même nom, celui de l'affluent de l'Aude et de son pont-canal.

650 m plus amont, l'écluse N°41 de Saint-Jean ouvre sur un bief qui entre dans la cité de Carcassonne.

Une fois montée l'écluse N°40 de Carcassonne, au PK 105, on accède au grand bassin de la ville à proximité immédiate de la gare.

Toutes commodités et ressources.

Marchés les mardi et samedi matin.

Une étape qui mérite plusieurs jours de visite, tant il y a à voir, à faire et à déguster !

A ce propos, c'est à Carcassonne et non à Castelnaudary que nous avons mangé notre meilleur cassoulet...

Carcassonne

Outre la ville basse traversée par le canal, offrant de magnifiques bâtiments patrimoniaux au centre ville, il convient de prendre son vélo pour accéder à la cité médievale avec ses 52 tours et ses 2 enceintes qui totalisent 3 kilomètres de remparts.

Outre la ville basse traversée par le canal, offrant de magnifiques bâtiments patrimoniaux au centre ville, il convient de prendre son vélo pour accéder à la cité médievale avec ses 52 tours et ses 2 enceintes qui totalisent 3 kilomètres de remparts.

Histoire

- Au néolithique le site originel est situé sur l'emplacement de l'actuel Domaine d'Auriac, dit "Carsac", à environ deux kilomètres au sud de la cité médiévale.

- Vers le VIéme siècle av. J-C. les habitants se déplacent sur l'éperon rocheux dominé par la cité médiévale, où ils ont bâti un oppidum.

Les activités commerciales et agricoles y deviennent florissantes.

- A partir de l'an 14, la Via Aquitania relie Narbonne et passe par Carcassonne ; à cette époque l'oppidum n'existe plus, une ville gallo-romaine ouverte avec plan en damier a remplacé les constructions antérieures et les habitations s'étendent dans la plaine.

- A partir de l'an 14, la Via Aquitania relie Narbonne et passe par Carcassonne ; à cette époque l'oppidum n'existe plus, une ville gallo-romaine ouverte avec plan en damier a remplacé les constructions antérieures et les habitations s'étendent dans la plaine.

- Au IIIéme siècle, une enceinte de plus d'un kilomètre comprenant plus de trente tours défensives est édifiée pour protéger la cité de l'invasion des Barbares,

- Au début du Véme siècle, les Wisigoths s’installent malgré tout à Carcassone

- De 507 à 509, les Francs combattent les Wisigoths et font la conquête d'une grande partie du royaume de Toulouse ; les Wisigoths parviennent cependant à conserver Carcassonne,

- En 533 est créé le diocèse de Carcassonne et Narbonne ; le roi wisigoth Récarède 1er, dit "Le Catholique"(559 - 601) se convertit au catholicisme en 589, ce qui va améliorer les relations entre Wisigoths et Francs,

- En 533 est créé le diocèse de Carcassonne et Narbonne ; le roi wisigoth Récarède 1er, dit "Le Catholique"(559 - 601) se convertit au catholicisme en 589, ce qui va améliorer les relations entre Wisigoths et Francs,

- En 711, les musulmans débarquent par Gibraltar, conquièrent une grande partie de la péninsule Ibérique en quelques années, puis franchissent les Pyrénées en 719 et font le siège de Carcassonne en 725. La ville se soumet, est renommée "Qarqshuna" ; ses habitants sont contraints de donner la moitié de leurs biens aux envahisseurs ; une garnison maure est installée.

- En 759, Pépin-le-Bref (714 - 768) reprend la cité mais des raids de pillages vont continuer jusqu'au règne de Charlemagne ou Charles Ier dit « le Grand » (742 ? - 814).

- En 1067, Raimond-Bérenger Ier de Barcelone (1023 - 1076) achète Carcassonne, mais Raymond-Bernard, dit "Trencavel" ( - 1074) réussit à prendre le contrôle de la cité sur fond de révoltes.

- Vers 1130, le palais comtal fortifié est construit à l'intérieur des murs de la ville.

- À la fin du xiie siècle le catharisme atteint Carcassonne et y fait beaucoup d'adeptes.

- en 1208, la ville et toute sa région sont déclarées terres d’hérésie par le pape Innocent III (1160 - 1216), et subissent la Croisade des albigeois, dirigée par le prieur Arnaud Amaury ( - 1225).

- en 1208, la ville et toute sa région sont déclarées terres d’hérésie par le pape Innocent III (1160 - 1216), et subissent la Croisade des albigeois, dirigée par le prieur Arnaud Amaury ( - 1225).

- Au XIIIéme siècle, le palais comtal est transformé en véritable forteresse, l'enceinte de la cité est doublée et renforcée.

- Au XIVéme siècle, Carcassonne devient le premier centre de production textile du royaume, dont la matière première utilisée est la laine issue des élevages de la Montagne Noire et des Corbières.

- En 1348, la ville est à son tour touchée par la terrible et longue épidémie de peste.

- Jusqu’à la signature en 1659 du traité des Pyrénées, la Cité conserve son rôle militaire à la frontière entre la France et l’Aragon.

- Le XVIIéme siècle est déchiré par les Guerres de Religion : la ville basse soutient les protestants tandis que la ville haute reste catholique ; des confrontations ont lieu entre les deux sites jusqu'à l'Edit de Nantes.

- En 1667, Colbert (1619 - 1683) crée la manufacture de draps des Saptes ; des hôtels luxueux sont construits ; l'eau est amenée jusqu'à la ville ; les rues sont pavées et éclairées.

- Au XVIIIéme siècle, les remparts sont démolis et le portail des Jacobins est construit.

- Au XVIIIéme siècle, les remparts sont démolis et le portail des Jacobins est construit.

- Sous la Révolution, la ville est peu touchée mais l'industrie drapière est concurrencée par les Anglais.

- En 1790, le département de l'Aude est créé, et Carcassonne en devient le chef-lieu ainsi que chef-lieu de district.

- Entre 1795 et 1800, Carcassonne absorbe Carcassonne-Cité.

- Sous la Restauration, l'activité est mécanisée et les salaires sont tirés vers le bas ; la viticulture le dispute avec l'activité drapière,

- Au XIXéme siècle, la Cité, complètement ruinée et miséreuse, reçoit le soutien de Prosper Mérimée (1803 - 1870), inspecteur des monuments historiques ; des travaux de restauration bénéficient à la basilique Saint-Nazaire.

- Puis c'est l’architecte Viollet-le-Duc (1814 - 1879), spécialiste des restaurations en France, qui rénove le plus grand ensemble de fortifications du Moyen Âge d’Occident.

- Puis c'est l’architecte Viollet-le-Duc (1814 - 1879), spécialiste des restaurations en France, qui rénove le plus grand ensemble de fortifications du Moyen Âge d’Occident.

- En 1907, les vignerons carcassonnais participent à la Révolte des Vignerons et rejoignent la Confédération générale des Vignerons du Midi.

- En 1944, la Cité de Carcassonne est occupée par les troupes allemandes qui utilisent le château comtal comme réserve de munitions et d'explosifs,

- En 1997, la Cité de Carcassonne obtient son classement sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'humanité par l’Unesco.

- Depuis, ce sont plusieurs millions de touristes qui fréquentent la Cité, chaque année.

A voir

- la cité médiévale,

- le pont Vieux,

- la bastide Saint-Louis,

- la chapelle des Dominicaines,

- le jardin du Calvaire,

- la chapelle et l'église Saint Gimer,

- la cathédrale Saint-Michel,

- l'église Saint-Vincent,

- la chapelle des Jésuites,

- la basilique Saint-Nazaire du VIéme,

- les nombreuses animations organisées dans l'enceinte de la cité médièvale,

- le festival de musique d'été gratuit au centre ville...

Nous quittons Carcassone et continuons notre navigation vers Toulouse.

PK 103, passage du pont-canal de l'Arnouze.

PK 102, halte et jardin botanique en RG.

PK 101, pont canal de Saume.

PK 100, écluse N°39 La Douce.

PK 98,5, écluse N°38 Herminis.

PK 98,2, écluse double N°37 de La Lande.

PK 94,5 halte de Caux et Sauzens et son petit quai ombragé.

PK 93,4 écluse N°36 de Villesequelande.

S'ensuit un bief de 7,5 km avec au PK 92 le pont canal d'Elfaix et au PK 91,5 un joli amarrage de plusieurs places.

PK 87,5 pont-canal de l'Espitalet.

PK 86, écluse N°35 de Beteille.

PK 83,3 pont-canal de Rebenty.

PK 81, c'est l'arrivée au port de Bram en RD, exploité par la société de location.

puis au PK 80,2 l'écluse N°34 de Bram.

Bram

Le village situé en RD, est construit sur un plan circulaire.

PK 79, écluse de Sauzens N°33.

PK 77,3 écluse N°32 de Villepinte ; une halte en RD après le pont-canal de Mezuran.

PK 73,5 écluse N°31 de Treboul, suivie de son pont-canal éponyme.

PK 72, écluse N°30 La Criminelle et 500 m plus loin, celle de la Peyruque N°29.

PK 70,5 écluse de Guerre N°28.

PK 69,7 écluse de Saint Sernin N°27.

S'ensuivent deux petits biefs de 500 et 400 m séparés par l'écluse N°26 de Guilhermin avant de monter l'écluse triple N°25 de Vivier au PK 68,7, suivi de son épanchoir en RD.

PK 67, écluse double N°24 de Gay.

1,5 km plus amont, c'est l'écluse quadruple N° 23 de Saint Roch, qui ouvre sur le grand bassin de Castelnaudary.

Castelnaudary

A la croisée des chemins Cathares, c'est - dit-on - la capitale gastronomique du Cassoulet. A la croisée des chemins Cathares, c'est - dit-on - la capitale gastronomique du Cassoulet.

Le port est constitué d'un vaste bassin de 9 ha et de son île Cybelle donnant accés à toutes les commodités et à de nombreux restaurants mettant en avant leur cassoulet.

Tous ne sont malheureusement pas forcément au rendez-vous de la qualité.

En RD, c'est la basse de location puis un quai public ; un autre quai public est en RG, avec toutes les commodités et un accés facile à la ville.

On peut cependant s'amarrer également en RG en amont du pont Vieux et du pont Neuf, en face d'une fontaine.

Marché le lundi matin.

Fête du cassoulet, le dernier week-end d'août.

Histoire

A voir

- l'écluse quadruple de Saint-Roch,

- l'église Saint-Michel du XVIéme siècle,

- les maisons de style Renaissance,

- le grand bassin et l'île Cybelle,

- le moulin Cugarel du XVIIéme.

Après un bief de plus de 4 km, vont s'enchaîner une série d'écluses rapprochées jusdqu'au bief de partage culminant à 189 m.

Au PK 61, l'écluse N°22 de Laplanque.

PK 59,7 l'écluse N°21 de La Domergue.

PK 59,7 l'écluse N°21 de La Domergue.

PK 58,7 la triple écluse N°20 de Laurens.

PK 57,5 l'écluse double N°19 Du Roc.

PK 56,6 l'écluse N°18 Méditerrannée, la dernière avant le bief de partage de 5 km.

Au PK 54, port du Ségala en RD et sa société de location ; toutes commodités.

Cela mérite une halte, ne serait-ce que pour aller visiter l'ouvrage de la rigole d'alimentation du canal du bassin de Saint Ferréol et l'obélisque érigé en mémoire de Pierre-Paul Riquet.

Cela mérite une halte, ne serait-ce que pour aller visiter l'ouvrage de la rigole d'alimentation du canal du bassin de Saint Ferréol et l'obélisque érigé en mémoire de Pierre-Paul Riquet.

PK 52 pont canal de Vasague.

PK 51,5 écluse Ocean N°17, à partir de laquelle nous devenons avalants.

PK 50, c'est l'Aire de l'autoroute avec possibilité de s'amarrer en RD ; c'est assez bruyant, forcément, mais les commodités sont accessibles.

PK 49,5 en RD toujours s'ouvre Port Laurageais, une vaste darse avec toutes les commodités et le Centre Pierre-Paul Riquet accueillant à la fois une exposition permanente sur le canal et le musée du rugby.

PK 47,5, passage de l'aqueduc d'Emborrel, puis de l'écluse éponyme N°16.

A partir de là, le canal serpente et le manque de visibilité impose d'être vigilant !

PK 45,8 écluse double N°15 de Encassan.

PK 43, écluse N°14 de Renneville qui ouvre sur un bief de 4 km, en aval de laquelle on trouve la halte du même nom ; aucun service, mais un bon amarrage.

Villefranche de Laudarais

Clocher-mur fortifié du XIIIéme siècle.

PK 41, pont-canal de l'Hers.

Un autre bon amarrage à quai, avant l'écluse de Gardouch N°13, au PK 39.

PK 37,5 écluse double N°12 de Laval, qui ouvre sur un bief de 4,2 km.

A l'amont de l'écluse Négra N° 11 se trouve une chapelle mitoyenne à la maison éclusière.

A l'amont de l'écluse Négra N° 11 se trouve une chapelle mitoyenne à la maison éclusière.

Mais également une halte nautique gérée par la société de location Locaboat à proximité du pont-canal éponyme.

PK 29, écluse double de Sanglier N°10.

PK 28, juste après l'aqueduc de l'Amadou, c'est l'écluse N°9 d'Aiguesvives.

PK 26,5 aqueduc de Nostreseigne.

PK 24,9 écluse N°8 de Mongiscard.

Mongiscard

histoire

Défendu par des fossés, (comblés en 1820) Mongiscard est devenu chef-lieu de canton en 1790, mais fut l'un des centres de rassemblement des insurgés royalistes.

On la repère de loin avec son clocher-mur construit sur 3 grandes arcades.

A voir

- La chapelle Notre-Dame de Roqueville du XIIéme siècle devenue un lieu de pélerinage très fréquenté,

- le lavoir,

- le pont des Romains.

S'ensuit un long bief de 7,5 km, ponctué par les acqueducs de Juncasse (PK 21) et de Rieumory (PK 18,3) ;

Un mur droit permet de faire une halte nature au lieu-dit "L'Isle au Galion" (PK 20,5).

PK 17,4 écluse de Vic N°7.

PK 16, écluse N°6 de Castanet en aval de laquelle on trouve la halte éponyme entre les 2 ponts.

Elle ouvre sur un long bief de 12,1 km qui vous amène directement au centre de Toulouse.

PK 12,5 aqueduc de Madron.

Toulouse

Sur le long bief qui nous amène à Toulouse, une enfilade de bateaux et péniches en RD.

Plusieurs ports peuvent vous accueillir :

- le port Sud bien équipé en RG, avec en RD au PK 12, un chantier, une cale sèche et un espace d'accastillage.

- le port St-Sauveur,

- le port de l'Embouchure, situé sur le canal de Brienne ouvrant sur la Garonne après le passage de l'écluse des Ponts Jumeaux et celle de Saint-Pierre.

Généralement le passage en Garonne est réservé aux bateaux promenade.

Généralement le passage en Garonne est réservé aux bateaux promenade.

Faire bien attention, car Toulouse est une grande ville, qui est assez peu sûre !

C'est dommage, car la ville possède un riche patrimoine historique et des marchés attrayants presque tous les jours.

Au PK 4, écluse Bayard N°5.

Au PK 3,5 l'ancienne écluse Matabiau.

Juste après, en RG, un quai public équipé d'anneaux.

PK 2, écluse N°3 des Minimes. PK 2, écluse N°3 des Minimes.

PK 1, écluse N°2 du Béarnais.

On aboutit ensuite dans une sorte de rotonde à l'enceinte en briques percée d'arches où l'on peut s'amarrer en meilleure sécurité que sur le quai public en ville ; ce bassin ouvre en RG sur le départ du canal latéral à la Garonne, et en RD, sur le canal de Brienne de jonction à la Garonne.

Nous nous abstiendrons de traiter l'histoire et les lieux remarquables à visiter à Toulouse, tant il y a matière.

Se reporter aux très nombreux ouvrages et guides traitant en détail de ces sujets.

Autres liens connexes

- Croisière sur La Robine

- Croisière sur le Lot aval

- Croisière sur la Baïse

- Croisière "Le Grau du Roi - Chalon-sur-Saône"

- Cabotage dans le Golf du Lion

|

Consommer moins de carburant

Consommer moins de carburant Bulbe d'étrave

Bulbe d'étrave Initiatives Ecologiques

Initiatives Ecologiques Carénage Ecologique

Carénage Ecologique Protection Metagrip

Protection Metagrip Voiles & cerfs-volants tracteurs

Voiles & cerfs-volants tracteurs Gestion électrique à bord

Gestion électrique à bord Eolienne & hydrolienne

Eolienne & hydrolienne Batteries marines

Batteries marines Eclairage à bord

Eclairage à bord Gestion du Froid à bord

Gestion du Froid à bord La propulsion électrique

La propulsion électrique Bateaux promenade électriques

Bateaux promenade électriques Guide navigation éconologique

Guide navigation éconologique Impact fioul lourd

Impact fioul lourd Le gasoil non routier (GNR)

Le gasoil non routier (GNR) Draguage et fauchage durables

Draguage et fauchage durables Gestion de l'eau à bord

Gestion de l'eau à bord Traitement des eaux noires

Traitement des eaux noires Gestion des eaux grises

Gestion des eaux grises Gestion des déchets de bord

Gestion des déchets de bord Ecluses & environnement

Ecluses & environnement L'Eutrophisation de l'eau

L'Eutrophisation de l'eau Bonne pratique du Mouillage

Bonne pratique du Mouillage Croisières maritimes écologiques

Croisières maritimes écologiques Le Grenelle de la mer

Le Grenelle de la mer Le Pavillon Bleu

Le Pavillon Bleu Tourisme fluvial écologique

Tourisme fluvial écologique Impact CO² & NO² sur océans

Impact CO² & NO² sur océans Marées Noires

Marées Noires Trucs et astuces pour bateaux

Trucs et astuces pour bateaux Entretien des moteurs

Entretien des moteurs Remotorisation électrique

Remotorisation électrique Antidérapant pour ponts

Antidérapant pour ponts Entretien et réfection bois

Entretien et réfection bois Peintures marines

Peintures marines Isolation et double-vitrage

Isolation et double-vitrage Acheter neuf ou d'occasion ?

Acheter neuf ou d'occasion ? Adaptation voile sur vedette

Adaptation voile sur vedette Osmose des coques

Osmose des coques Dossier rouille

Dossier rouille L'électrolyse des coques

L'électrolyse des coques Entretien bateaux acier

Entretien bateaux acier Autonomie en eau

Autonomie en eau Pavillon belge

Pavillon belge Club "Nicols"

Club "Nicols" Petit lexique de la batellerie

Petit lexique de la batellerie Petit lexique de la marine

Petit lexique de la marine Hélices et propulsion

Hélices et propulsion Vents & Météo marine

Vents & Météo marine Tout savoir sur la VHF

Tout savoir sur la VHF Code des pavillons

Code des pavillons Noeuds marins

Noeuds marins Catégories plaisance

Catégories plaisance Transport fret fluvial

Transport fret fluvial Gestion des ports

Gestion des ports GPS et sortie NMEA 183

GPS et sortie NMEA 183 Calcul taxe passeport maritime

Calcul taxe passeport maritime Bibliographie

Bibliographie Bateaux-lavoirs

Bateaux-lavoirs Canal du Nivernais

Canal du Nivernais Canal de Givry

Canal de Givry Les permis bateau

Les permis bateau Assurance Plaisance

Assurance Plaisance Plaisance & handicap

Plaisance & handicap Carnets de croisière

Carnets de croisière Chants de marins

Chants de marins Passage des écluses

Passage des écluses Les Bateaux-colo

Les Bateaux-colo Escale à Sète 2012

Escale à Sète 2012 Produits d'entretien

Produits d'entretien Forums nautiques

Forums nautiques Péniches-Logements

Péniches-Logements Louer son bateau

Louer son bateau Exploiter son bateau

Exploiter son bateau Faire son pain à bord

Faire son pain à bord Assoces plaisance

Assoces plaisance Agenda Plaisance

Agenda Plaisance Coups de corne !

Coups de corne ! Scènes étonnantes

Scènes étonnantes Testing plaisanciers

Testing plaisanciers La co-navigation

La co-navigation Vignette 2013

Vignette 2013 La co-navigation

La co-navigation Calcul d'itinéraires

Calcul d'itinéraires Calendier marées

Calendier marées Entretien moteur

Entretien moteur Hiverner son bateau

Hiverner son bateau Principaux Shipchandlers

Principaux Shipchandlers Coordonnées des marques

Coordonnées des marques Ship Simulator

Ship Simulator Liens

Liens Agenda écologique

Agenda écologique Immobilier écologique

Immobilier écologique Contact

Contact

Qui n'a pas navigué le Canal du Midi, ne peut pas prétendre connaître le Languedoc, tellement cet ouvrage remarquable est étroitement lié à la fois à l'histoire, au développement et au patrimoine le plus remarquable de ce secteur.

Qui n'a pas navigué le Canal du Midi, ne peut pas prétendre connaître le Languedoc, tellement cet ouvrage remarquable est étroitement lié à la fois à l'histoire, au développement et au patrimoine le plus remarquable de ce secteur. Son trajet part de l'étang de Thau pour joindre Toulouse, qui ouvre sur le canal latéral à la Garonne et poursuit vers l'ouest pour rejoindre l'océan Atlantique.

Son trajet part de l'étang de Thau pour joindre Toulouse, qui ouvre sur le canal latéral à la Garonne et poursuit vers l'ouest pour rejoindre l'océan Atlantique.

À partir de 1856, le canal latéral à la Garonne, qui double la Garonne de Bordeaux à Toulouse, prolonge le canal du Midi pour fournir une voie navigable de l'océan Atlantique à la mer Méditerranée l'ensemble des deux canaux est dénommé « canal des Deux-Mers ».

À partir de 1856, le canal latéral à la Garonne, qui double la Garonne de Bordeaux à Toulouse, prolonge le canal du Midi pour fournir une voie navigable de l'océan Atlantique à la mer Méditerranée l'ensemble des deux canaux est dénommé « canal des Deux-Mers ».

Il s'agit de récupérer les eaux de la montagne dans des barrages-réservoirs puis de les acheminer vers le seuil de Naurouze grâce à des rigoles en traversant le seuil de Graissens.

Il s'agit de récupérer les eaux de la montagne dans des barrages-réservoirs puis de les acheminer vers le seuil de Naurouze grâce à des rigoles en traversant le seuil de Graissens. En 1664, les États de Languedoc demandent à Riquet de mettre en pratique son idée de façon expérimentale.

En 1664, les États de Languedoc demandent à Riquet de mettre en pratique son idée de façon expérimentale. Les travaux sont répartis en deux phases appelées chacune « entreprise ».

Les travaux sont répartis en deux phases appelées chacune « entreprise ». Puis ce seront successivement :

Puis ce seront successivement : À son ouverture, le canal est utilisé par une majorité de barques de transport de marchandises (le plus souvent des sapines) ou de poste (courrier) d'une vingtaine de mètres de long ou des coches d'eau ; celles propres au canal (« barque de patron » ou « barque du canal ») s'y multiplient ; en 1778, on en comptera jusqu'à 25.030.

À son ouverture, le canal est utilisé par une majorité de barques de transport de marchandises (le plus souvent des sapines) ou de poste (courrier) d'une vingtaine de mètres de long ou des coches d'eau ; celles propres au canal (« barque de patron » ou « barque du canal ») s'y multiplient ; en 1778, on en comptera jusqu'à 25.030. Les tonnages transportés vont augmenter au cours des siècles, passant de 60 tonnes à l'origine jusqu'à 120 tonnes, au début du XIXéme siècle.

Les tonnages transportés vont augmenter au cours des siècles, passant de 60 tonnes à l'origine jusqu'à 120 tonnes, au début du XIXéme siècle. A partir de 1914, les barques sont progressivement remplacées par des péniches à moteur qui relancent en partie le trafic marchand sur le canal. Mais la batellerie commerciale disparaît définitivement vers la fin des années 1980.

A partir de 1914, les barques sont progressivement remplacées par des péniches à moteur qui relancent en partie le trafic marchand sur le canal. Mais la batellerie commerciale disparaît définitivement vers la fin des années 1980. L'étang de Thau

L'étang de Thau Au PK 233, on passe l'écluse de garde N°64 de Prades, qui protège des éventuelles crues de l'Hérault.

Au PK 233, on passe l'écluse de garde N°64 de Prades, qui protège des éventuelles crues de l'Hérault. 600 m plus aval du fleuve, tenir sa droite pour se présenter à l'écluse ronde d'Agde N°63, qui est un ouvrage remarquable unique par sa desserte à 3 branches.

600 m plus aval du fleuve, tenir sa droite pour se présenter à l'écluse ronde d'Agde N°63, qui est un ouvrage remarquable unique par sa desserte à 3 branches. Agde

Agde Du début du Véme siècle et jusqu'à la Révolution, Agde est le siège d'un évêché qui va régner sur le vicomté d'Agde.

Du début du Véme siècle et jusqu'à la Révolution, Agde est le siège d'un évêché qui va régner sur le vicomté d'Agde. Au XXéme siècle, la commune va s'adapter et vivre principalement du tourisme, de la pêche et de la viticulture.

Au XXéme siècle, la commune va s'adapter et vivre principalement du tourisme, de la pêche et de la viticulture. Au PK 227, en RD, c'est le quai de Vias.

Au PK 227, en RD, c'est le quai de Vias. Au PK 214, arrivée au niveau des quais de Villeneuve-lès-Béziers, de chaque côté de la voie d'eau et en aval de l'écluse éponyme N°60.

Au PK 214, arrivée au niveau des quais de Villeneuve-lès-Béziers, de chaque côté de la voie d'eau et en aval de l'écluse éponyme N°60.

Lors de la Révolution française, les citoyens de la commune se réunissent au sein de la société révolutionnaire.

Lors de la Révolution française, les citoyens de la commune se réunissent au sein de la société révolutionnaire. Le 12 mai 1907, le rassemblement de Béziers pour défendre la viticulture méridionale voit 150.000 manifestants envahir les allées Paul Riquet et le Champ-de-Mars.

Le 12 mai 1907, le rassemblement de Béziers pour défendre la viticulture méridionale voit 150.000 manifestants envahir les allées Paul Riquet et le Champ-de-Mars. - l'église Saint-Jacques et Sainte Aphrodise du XIIIéme siècle,

- l'église Saint-Jacques et Sainte Aphrodise du XIIIéme siècle, Ces écluses électrifiées sont une attraction en soi, où les touristes et les habitués viennent assister à la panique des plaisanciers que certains éclusiers s'amusent à malmener par des lâchers d'eau massifs.

Ces écluses électrifiées sont une attraction en soi, où les touristes et les habitués viennent assister à la panique des plaisanciers que certains éclusiers s'amusent à malmener par des lâchers d'eau massifs.

Et c'est l'arrivée sur Capestang (PK 189) et son port en RD géré par la société de location.

Et c'est l'arrivée sur Capestang (PK 189) et son port en RD géré par la société de location. Embranchement de La Robine

Embranchement de La Robine Le Somail

Le Somail

Une fois passées les écluses doubles de Pechlaurier N°55 (PK 149,5) et Ognon N° 54 (PK 147), et l'écluse N° 53 de Homps, c'est l'arrivée au port payant de Minervois, géré par la société de bateaux de location au pied de la cité de Homps.

Une fois passées les écluses doubles de Pechlaurier N°55 (PK 149,5) et Ognon N° 54 (PK 147), et l'écluse N° 53 de Homps, c'est l'arrivée au port payant de Minervois, géré par la société de bateaux de location au pied de la cité de Homps. Outre la ville basse traversée par le canal, offrant de magnifiques bâtiments patrimoniaux au centre ville, il convient de prendre son vélo pour accéder à la cité médievale avec ses 52 tours et ses 2 enceintes qui totalisent 3 kilomètres de remparts.

Outre la ville basse traversée par le canal, offrant de magnifiques bâtiments patrimoniaux au centre ville, il convient de prendre son vélo pour accéder à la cité médievale avec ses 52 tours et ses 2 enceintes qui totalisent 3 kilomètres de remparts. - A partir de l'an 14, la Via Aquitania relie Narbonne et passe par Carcassonne ; à cette époque l'oppidum n'existe plus, une ville gallo-romaine ouverte avec plan en damier a remplacé les constructions antérieures et les habitations s'étendent dans la plaine.

- A partir de l'an 14, la Via Aquitania relie Narbonne et passe par Carcassonne ; à cette époque l'oppidum n'existe plus, une ville gallo-romaine ouverte avec plan en damier a remplacé les constructions antérieures et les habitations s'étendent dans la plaine. - En 533 est créé le diocèse de Carcassonne et Narbonne ; le roi wisigoth Récarède 1er, dit "Le Catholique"(559 - 601) se convertit au catholicisme en 589, ce qui va améliorer les relations entre Wisigoths et Francs,

- En 533 est créé le diocèse de Carcassonne et Narbonne ; le roi wisigoth Récarède 1er, dit "Le Catholique"(559 - 601) se convertit au catholicisme en 589, ce qui va améliorer les relations entre Wisigoths et Francs, - en 1208, la ville et toute sa région sont déclarées terres d’hérésie par le pape Innocent III (1160 - 1216), et subissent la Croisade des albigeois, dirigée par le prieur Arnaud Amaury ( - 1225).

- en 1208, la ville et toute sa région sont déclarées terres d’hérésie par le pape Innocent III (1160 - 1216), et subissent la Croisade des albigeois, dirigée par le prieur Arnaud Amaury ( - 1225). - Au XVIIIéme siècle, les remparts sont démolis et le portail des Jacobins est construit.

- Au XVIIIéme siècle, les remparts sont démolis et le portail des Jacobins est construit. - Puis c'est l’architecte Viollet-le-Duc (1814 - 1879), spécialiste des restaurations en France, qui rénove le plus grand ensemble de fortifications du Moyen Âge d’Occident.

- Puis c'est l’architecte Viollet-le-Duc (1814 - 1879), spécialiste des restaurations en France, qui rénove le plus grand ensemble de fortifications du Moyen Âge d’Occident.

A la croisée des chemins Cathares, c'est - dit-on - la capitale gastronomique du Cassoulet.

A la croisée des chemins Cathares, c'est - dit-on - la capitale gastronomique du Cassoulet. PK 59,7 l'écluse N°21 de La Domergue.

PK 59,7 l'écluse N°21 de La Domergue. Cela mérite une halte, ne serait-ce que pour aller visiter l'ouvrage de la rigole d'alimentation du canal du bassin de Saint Ferréol et l'obélisque érigé en mémoire de Pierre-Paul Riquet.

Cela mérite une halte, ne serait-ce que pour aller visiter l'ouvrage de la rigole d'alimentation du canal du bassin de Saint Ferréol et l'obélisque érigé en mémoire de Pierre-Paul Riquet.

A l'amont de l'écluse Négra N° 11 se trouve une chapelle mitoyenne à la maison éclusière.

A l'amont de l'écluse Négra N° 11 se trouve une chapelle mitoyenne à la maison éclusière.

Généralement le passage en Garonne est réservé aux bateaux promenade.

Généralement le passage en Garonne est réservé aux bateaux promenade. PK 2, écluse N°3 des Minimes.

PK 2, écluse N°3 des Minimes.