Une fois arrivé à Buzet, sur le Latéral à la Garonne, pourquoi ne pas naviguer en impasse la rivière Baîse, surnommée la "rivière d'argent" ? Une fois arrivé à Buzet, sur le Latéral à la Garonne, pourquoi ne pas naviguer en impasse la rivière Baîse, surnommée la "rivière d'argent" ?

Une escapade le long de berges sauvages et sinueuses avec des escales au milieu de villages historiques caractéristiques et riches de moulins et de monuments magnifiques, vous ramenant au fil de l'eau, sur les pas du roi Henri IV et des Trois Mousquetaires, ou sur la route du précieux Armagnac.

Le Val de Baïse fut surnommé «la vallée heureuse », et vous le serez forcément sur son cours.

Histoire

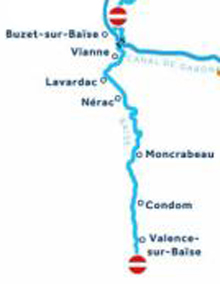

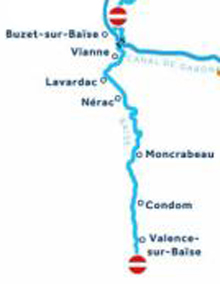

La Baïse prend sa source sur le plateau de Lannemezan vers Capvern-les-Bains, dans les Hautes-Pyrénées, et se jette dans la Garonne à Saint-Léger.

Longue de 187,6 km, elle arrose les départements des Hautes-Pyrénées (65), du Gers (32) et du Lot-et-Garonne (47).

En période d'étiage, son cours est maintenu pour l'irrigation et pour les besoins d'alimentation en eau potable par le canal de la Neste.

Navigation

Du Moyen-Age jusqu'à Henri IV, la navigation de marchandises sur la Baïse fut irrégulière du fait de passelis ou payssières (pertuis dépourvu de système de fermeture et simplement constitué d'une glissière en pente douce) extrêmement dangereux.

Du Moyen-Age jusqu'à Henri IV, la navigation de marchandises sur la Baïse fut irrégulière du fait de passelis ou payssières (pertuis dépourvu de système de fermeture et simplement constitué d'une glissière en pente douce) extrêmement dangereux.

Sully fit remplacer 5 payssières (Buzet, Vianne, Lavardac, Bapaume et Nérac) par des écluses à sas en bois.

Malgré ces ouvrages, le passage ne fut réellement amélioré que jusqu'à Lavardac.

Il faudra donc attendre les années 1830 et la venue du sous-préfet Haussmann pour voir se réaliser les travaux nécessaires au à leur remplacement en ouvrages en pierres, pour assurer dans de bonnes conditions la remontée jusqu'à Condom, puis jusquà l'Isle-de-Noé.

Lavardac sera ainsi le point de rupture de charge de marchandises.

En 1852, passent déjà 80 000 tonnes.

En 1932, ce sont près de 13 000 tonnes de marchandises qui quittent ainsi l'Albret (vin, moellons, bois des Landes et céréales) alors que 27 000 tonnes sont remontées (graviers, sable, produits coloniaux).

Mais, à cause de la concurrence avec le transport routier et ferroviaire, comme partout en France, le trafic cessera au mois de janvier 1952.

C'est ainsi que la Baïse n'est plus navigable que pour la plaisance et uniquement dans sa partie aval entre Valence-sur-Baïse et sa confluence avec la Garonne, alors qu'elle fut autrefois navigable jusqu'à Saint-Jean-Poutge.

Elle communique avec le canal de Garonne à Buzet-sur-Baïse par une double écluse.

Les crues

La Baïse présente des fluctuations saisonnières de débit importantes.

Les hautes eaux sont usuellement en hiver et au printemps, et se caractérisent par des débits mensuels moyens allant de 14 à 23,7 m3/s, de décembre à mai inclus (avec un sommet en février).

Dès le mois de juin, le débit diminue rapidement ce qui mène aux basses eaux d'été qui ont lieu de juillet à la mi-octobre, accompagnées d'une baisse du débit mensuel moyen allant jusqu'au niveau de 3,27 m3/s au mois de septembre.

Mais des crues quelquefois violentes peuvent subvenir même en été, après de grosses précipitations sur les Pyrennées françaises ; ces crues vont jusqu'au submergement des écluses et des quais riverains et déracinent des arbres qui se retrouvent en travers de son cours sinueux.

Buzet

Buzet

En navigation sur le canal Latéral à la Garonne, vous passez forcément par Buzet.

Une pause s'impose pour au minimum pour visiter les caves de la coopérative des vins de Buzet, et lester votre cale de quelques bouteilles des crus réputés de Lot-et-Garonne.

A l'époque, plusieurs possibilités de navigation s'offraient au plaisancier au niveau de ce noeud de voies navigables :

- continuer sur le canal Latéral à la Garonne, et la Garonne navigable,

- descendre en Baïse, affluente de la Garonne,

- traverser la Garonne et remonter le Lot aval.

De Buzet, si l'on souhaite naviguer la Baïse jusqu'à sa confluence avec la Garonne, il faut suivre son cours aval jusqu'à Saint-Léger. De Buzet, si l'on souhaite naviguer la Baïse jusqu'à sa confluence avec la Garonne, il faut suivre son cours aval jusqu'à Saint-Léger.

Nous descendons la double écluse de Buzet, après nous être fait remettre la carte magnétique nous ouvrant la manoeuvre des écluses.

Elles relient le canal et la Baïse un peu en amont du chantier nautique Aquitaine au PK 135, puis l'écluse de Buzet en Baïse N°2.

Encore 4,7 kilomètres et nous voilà déjà à l'écluse de Saint-Léger (N°1), de descente sur la Garonne à l'endroit où se jette la Baïse.

L'écluse de Saint-Léger L'écluse de Saint-Léger

Nous y passons la nuit, avant de rebrousser chemin et de remonter le cours de la Baïse.

Aucune commodités, juste un bon amarrage en amont de l'écluse.

Cette escale à la confluence de la Garonne vaut cependant le détour, car c'est un fleuve impressionnant, même si à ce niveau de son cours, il n'y a aucun effet de marées.

Le lendemain nous remontons l'écluse N°2 de Buzet sur Baïse, passons sous le pont-canal du Latéral à la Garonne pour entamer un bief de 10,5 km amenant à l'écluse de Vianne.

Celle-ci est surplombée par sa bastide fortifiée du XIIIème siècle, ceinte de son rempart.

Celle-ci est surplombée par sa bastide fortifiée du XIIIème siècle, ceinte de son rempart.

A savoir qu'il est possible de faire une halte intermédiaire au ponton de Feugarolles un peu plus loin que le pont.

On y a accés au Château de Trinqueleon et à l'église du XIéme siècle de Calezun.

Vianne

L'amarrage se situe en rive gauche, au moyen d'un vaste quai en pierre prolongé d'un ponton fixe en bois.

A l'époque, le quai était desservi en eau et en électricité.

La ville et sa grande place sont magnifiques, tous les commerces essentiels sont à disposition, y compris des restaurants. La ville et sa grande place sont magnifiques, tous les commerces essentiels sont à disposition, y compris des restaurants.

En été de nombreuses animations et des marchés gourmands amènent beaucoup d'animation et de gaité.

histoire

En 1284, avec l'accord du Sénéchal de Guyenne Jean Ier de Grailly, représentant du Duc d'Aquitaine Édouard Ier d'Angleterre, Jourdain de l'Isle fonde une bastide fortifiée à proximité de la rivière Baïse.

En l'honneur de sa tante, Vianne de Gontaut-Biron, il nomme cette nouvelle ville : Vianne.

- Cette construction est la réponse "Anglaise" à la bastide de Lavardac créée 24 ans plus tôt en amont de la rivière par Louis IX. Cette surenchère est l'une des nombreuses prémisses de la Guerre de Cent Ans. - Cette construction est la réponse "Anglaise" à la bastide de Lavardac créée 24 ans plus tôt en amont de la rivière par Louis IX. Cette surenchère est l'une des nombreuses prémisses de la Guerre de Cent Ans.

- A partir du XIVème siècle, la bastide "Anglaise" est l'objet d'attaques des armées du Roi durant la Guerre de Cent Ans.

- Au XVIème siècle, durant les Guerres de Religion, Vianne subit quelques attaques.

- Au XVIIème siècle, sous le règne de Louis XIV, grand destructeur de châteaux et fortifications, la bastide de Vianne est épargnée.

Il semblerait que c'est grâce à son propriétaire : Frédéric-Maurice de la Tour d'Auvergne, Vicomte de Turenne.

- Vers 1792, par chance, les révolutionnaires épargnent la bastide.au monde.

Vianne a abrité l'une des plus importantes manufacture de verrerie, spécialisée dans les lampes.

Lavardac

Lavardac

Après une courte navigation de 2,7 km jusqu'à l'écluse N°4 de Lavardac un long quai en pierre permet de s'amarrer solidement et de ravitailler en eau.

La ville s'étend en surplomb ; on y a accés à toutes les commodités et à un grand marché hebdommadaire qui offre l'occasion de s'avitailler en produits locaux.

Profitez de votre croisière pour admirer le magnifique moulin fortifié de Barbaste avec ses 4 tours et son pont roman.

La légende veut que le meunier qui le fit édifier, avait quatre filles de tailles différentes.

Une fois passées les écluses de Saint Crabary (N°5), Serbat (N°6) et Bapaume (N°7) on se présente à l'écluse-moulin de Nérac (N°8).

Nérac Nérac

Situé à plus de 20 kilomètres de son confluent avec la Garonne et à cinq kilomètres en amont de son confluent avec la Gélise, Nérac est l'un des plus beaux ports fluviaux d'Aquitaine.

La cité Renaissance conserve de son passé de nombreux vestiges : son château, son Parc de la Garenne et sa fontaine de Fleurette, patrie de Henri IV.

histoire

Cité médiévale et Renaissance, Nérac fut bâtie sur les terres d'une villa gallo-romaine dont on peut encore apercevoir quelques mosaïques dans le Parc de la Garenne et à la Mairie. Cité médiévale et Renaissance, Nérac fut bâtie sur les terres d'une villa gallo-romaine dont on peut encore apercevoir quelques mosaïques dans le Parc de la Garenne et à la Mairie.

Actuelle sous-Préfecture de Lot-et-Garonne, la petite ville sera sous le règne de Marguerite d'Angoulême une capitale de l'Esprit, un foyer culturel et spirituel, accueillant notamment Clément Marot, qui y trouvera "un asile plus doux que la liberté" et Calvin qui y fit étape avant de rejoindre Genève.

Sous le règne de sa fille, Jeanne d'Albret, elle deviendra une capitale du protestantisme.

Puis avec Henri de Navarre (futur Henri IV), Nérac deviendra une véritable capitale politique ; iI retrouve en août 1576 le château de son enfance et pendant six ans, vivra entouré d'une cour d'intellectuels et d'écrivains (Agrippa d'Aubigné, Duplessis, Ravignan...), de diplomates et de chevaliers dans une ambiance de fête où se mêlent joie de la table, chasse, musique et comédie italienne. Puis avec Henri de Navarre (futur Henri IV), Nérac deviendra une véritable capitale politique ; iI retrouve en août 1576 le château de son enfance et pendant six ans, vivra entouré d'une cour d'intellectuels et d'écrivains (Agrippa d'Aubigné, Duplessis, Ravignan...), de diplomates et de chevaliers dans une ambiance de fête où se mêlent joie de la table, chasse, musique et comédie italienne.

Pendant ce temps, son épouse, la reine Margot, fait aménager en promenade le parc de la Garenne, mais le futur "Vert Galant"séduira " Fleurette", qui mourra d'amour, noyée dans la Baïse.

Nérac vit également passer François Ier, Charles IX et Catherine de Médicis, Louis XIII et Louis XIV. Nérac vit également passer François Ier, Charles IX et Catherine de Médicis, Louis XIII et Louis XIV.

Plus récemment, d'autres hôtes illustres ont apprécié la douceur du lieu.

Le Baron Haussmann, le plus célèbre préfet de notre histoire y commenca sa carrière.

Il y reçut George Sand.

A voir

- le pont Gothique,

- le musée gallo-romain, - le musée gallo-romain,

- le quartier des tanneurs,

- le château d'Henri IV,

- la maison à colombages

- Le jardin du Foulon,

- le parc de la Garenne.

Le Parc de la Garenne

Aménagé sur sur une ancienne cité gallo-romaine du troisième siècle sur la rive droite de la Baïse, ce parc s'étendant entre le Petit Nérac et la Fontaine Saint-Jean, fut aménagé par le grand-père d'Henri IV est le plus ancien site classé de la région ; Le Parc royal du château Henri IV présente une "allée des 3000 pas", offrant ainsi 2,5 km de promenade à travers chênes centenaires sur les traces de la Reine Margot et des amours d'Henri IV.

Il était entièrement ceint d'un mur de pierres.

Marché le samedi matin.

2 km plus amont, après avoir passé le pont "neuf" et longé en RD le parc de la Garenne, l'écluse de Nazareth (N°9), où - selon la légende - Fleurette se jeta dans la Baïse par désespoir de ses amours royales ; puis celle de La Saubole (N°10).

L'écluse suivante Récaillau (N° 11) est située au droit d'un moulin, sur le bras d'une sorte d'île séparant la Baïse en deux.

Toutes les écluses amont suivantes auront cette configuration.

Attention !

Avec notre tirant d'eau de 0,90 m, nous avons plusieurs fois talonné sur des amas de vases en sortie aval des écluses situées au dessus de Nérac.

3,6 km plus haut, l'écluse de Pacheron (N°12), puis celle de Lapierre (N°13) à 2,1 km ;

Encore quelques centaines mètres et nous trouvons en RD, la halte du pont de la D112 d'où l'on peut partir en visite du château de Pomarède.

L'écluse suivante est celle de Vialère (N°14), et 2,1 km encore pour passer l'écluse de Moncrabeau (N°15) et sa halte amont en RG, juste après le pont.

Moncrabeau Moncrabeau

Le village de Moncrabeau, situé à la frontière du Gers et du Lot-et-Garonne est maintenant connue comme la "capitale des menteurs" avec son circuit des menteries.

Chaque année le premier dimanche d'août, se déroule l'élection du "Roi des menteurs", un titre très prisé à Moncrabeau.

histoire

Les habitants de Moncrabeau se flattaient d’être les plus menteurs de tous les Gascons.

Une « Académie des Menteurs » comprenant quarante membres existe depuis le XVIéme siècle. Une « Académie des Menteurs » comprenant quarante membres existe depuis le XVIéme siècle.

A voir

- Tout au long du parcours des menteurs, des panneaux explicatifs vous révèlent les récits de Fujiyo Lapuce, informaticien du Roi Louis XVI, de la rue Cocu Saute, rue de la Mentherie Royale, ou le pouvoir de Crabote !

Cet itinéraire vous permet d'apprendre l'histoire de Moncrabeau teintée d’humour.

- Profitez également du jardin des senteurs,

- Profitez également du jardin des senteurs,

- Visitez le Musée du vêtement et de la mode "Michel Goma", célèbre couturier natif du village.

- découvrez "le phare" de Moncrabeau.

Eau et électricité disponibles.

Encore 2,6 km et c'est l'écluse de Autiège (N°16).

2 km plus amont, l'écluse de Beauregard (N°17)

3,5 km et nous arrivons à l'écluse de Condom (N°18).

Elle ouvre sur le grand bassin de la cité.

Condom

Condom

Ancienne cité épiscopale au cœur de l'Armagnac, également appelé Condom-en-Armagnac ou Condom-sur-Baïse, c'est aujourd’hui la sous-préfecture et la capitale de la Ténarèze,

Condom peut s’enorgueillir d'un passé historique riche en événements et en architecture.

Sa majestueuse cathédrale Saint-Pierre, imposant ouvrage de style gothique flamboyant domine la cité.

Accolé à la bâtisse, le cloître menait les évêques à leur chapelle privée ou à l'évêché.

Cet ensemble épiscopal est complété par plusieurs hôtels particuliers des XVIIIéme et XIXéme siècles, témoins de l’essor économique de la cité.

Un groupe de statues en bronze évoque les célèbres Mousquetaires du Roi. Un groupe de statues en bronze évoque les célèbres Mousquetaires du Roi.

Le port commercial, aménagé au XVIIIéme siècle sur la rivière ouvre la ville au fret et à l'exportation notamment de l’eau de vie d’Armagnac locale.

Il s'est aujourd'hui reconverti en port de plaisance, d’où l'on peut emprunter une kyrielle de chemins de randonnée dont les plus suivis sont le chemin de St Jacques de Compostelle ou la voie verte de l’Armagnac.

La nuitée au port est payante mais comprend l'eau et l'électricité, ainsi que des douches et sanitaires. La nuitée au port est payante mais comprend l'eau et l'électricité, ainsi que des douches et sanitaires.

Toutes commodités en ville.

A voir

- la cathédrale,

- l'église du Pradau,

- le jardin public des remparts,

- la fontaine des 3 Grâces,

- le kiosque à musique du XIXéme,

- l'escalier des Jacobins,

- les distilleries,

- le festival des Bandas.

- le festival des Bandas.

Nous continuons notre remontée pendant 1,8 km jusqu'à franchir l'écluse de Gauge (N°19), puis 3,5 km encore pour l'écluse double de Graziac (N°20)

4 km plus loin pour l'écluse de Flaran (N°21) dernière de la partie navigable de la Baïse.

Elle ouvre sur un tronçon de 1 km menant au port de Valence en rive droite, juste après un ancien moulin en rive gauche.

Valence-sur-Baïse Valence-sur-Baïse

C'est la fin de la partie navigable de la rivière.

Une belle bastide du XIIIème siècle surplombe la rive gauche de la Baïse.

histoire

La cité s'est construite autour de l'abbaye de Flaran du XIIéme siècle.

La bastide fortifiée du XIIIéme siècle possédait 4 portes, mais seule celle "d'Espagne" subsiste encore, aussi surnommée "porte hérisson".

Un gros centre culturel organise toute l'année plusieurs concerts, expositions, colloques...

Outre les produits plus classiques locaux, ce sera l'occasion de découvrir le "Floc" et le "pousse-rapière".

Le port accueille une base de location ainsi qu'un petit restaurant.

Eau, électricité et ressources en ville.

Attention !

A la descente, après un bon orage, non seulement le niveau d'eau est monté assez vite, mais nous avons rencontré au détour d'un méandre un énorme arbre, nous barrant le passage.

A la descente, après un bon orage, non seulement le niveau d'eau est monté assez vite, mais nous avons rencontré au détour d'un méandre un énorme arbre, nous barrant le passage.

Cela nous est arrivé 2 fois, et à la descente, avec souvent un fort courant, l'amarrage aux branches en catastrophe est plutôt rock & roll !

Il faut ensuite prévenir l'équipe de service d'entretien du Conseil Général pour qu'elle vienne dégager la voie à coup de tronçonneuses et de tracteur.

Ce genre de phénomène est assez fréquent sur la Baïse, et il faut donc rester très vigilant et réduire son allure, lorsque l'on navigue sans suffisamment de visibilité.

Autres liens connexes

- Croisière sur le Lot aval

- Croisière "Chalon-sur-Saône - Nevers"

- Croisière "Le Grau du Roi - Chalon-sur-Saône"

- Cabotage dans le Golf du Lion

- Croisière en Vilaine |

Consommer moins de carburant

Consommer moins de carburant Bulbe d'étrave

Bulbe d'étrave Initiatives Ecologiques

Initiatives Ecologiques Carénage Ecologique

Carénage Ecologique Protection Metagrip

Protection Metagrip Voiles & cerfs-volants tracteurs

Voiles & cerfs-volants tracteurs Gestion électrique à bord

Gestion électrique à bord Eolienne & hydrolienne

Eolienne & hydrolienne Batteries marines

Batteries marines Eclairage à bord

Eclairage à bord Gestion du Froid à bord

Gestion du Froid à bord La propulsion électrique

La propulsion électrique Bateaux promenade électriques

Bateaux promenade électriques Guide navigation éconologique

Guide navigation éconologique Impact fioul lourd

Impact fioul lourd Le gasoil non routier (GNR)

Le gasoil non routier (GNR) Draguage et fauchage durables

Draguage et fauchage durables Gestion de l'eau à bord

Gestion de l'eau à bord Traitement des eaux noires

Traitement des eaux noires Gestion des eaux grises

Gestion des eaux grises Gestion des déchets de bord

Gestion des déchets de bord Ecluses & environnement

Ecluses & environnement L'Eutrophisation de l'eau

L'Eutrophisation de l'eau Bonne pratique du Mouillage

Bonne pratique du Mouillage Croisières maritimes écologiques

Croisières maritimes écologiques Le Grenelle de la mer

Le Grenelle de la mer Le Pavillon Bleu

Le Pavillon Bleu Tourisme fluvial écologique

Tourisme fluvial écologique Impact CO² & NO² sur océans

Impact CO² & NO² sur océans Marées Noires

Marées Noires Trucs et astuces pour bateaux

Trucs et astuces pour bateaux Entretien des moteurs

Entretien des moteurs Remotorisation électrique

Remotorisation électrique Antidérapant pour ponts

Antidérapant pour ponts Entretien et réfection bois

Entretien et réfection bois Peintures marines

Peintures marines Isolation et double-vitrage

Isolation et double-vitrage Acheter neuf ou d'occasion ?

Acheter neuf ou d'occasion ? Adaptation voile sur vedette

Adaptation voile sur vedette Osmose des coques

Osmose des coques Dossier rouille

Dossier rouille L'électrolyse des coques

L'électrolyse des coques Entretien bateaux acier

Entretien bateaux acier Autonomie en eau

Autonomie en eau Pavillon belge

Pavillon belge Club "Nicols"

Club "Nicols" Petit lexique de la batellerie

Petit lexique de la batellerie Petit lexique de la marine

Petit lexique de la marine Hélices et propulsion

Hélices et propulsion Vents & Météo marine

Vents & Météo marine Tout savoir sur la VHF

Tout savoir sur la VHF Code des pavillons

Code des pavillons Noeuds marins

Noeuds marins Catégories plaisance

Catégories plaisance Transport fret fluvial

Transport fret fluvial Gestion des ports

Gestion des ports GPS et sortie NMEA 183

GPS et sortie NMEA 183 Calcul taxe passeport maritime

Calcul taxe passeport maritime Bibliographie

Bibliographie Bateaux-lavoirs

Bateaux-lavoirs Canal du Nivernais

Canal du Nivernais Canal de Givry

Canal de Givry Les permis bateau

Les permis bateau Assurance Plaisance

Assurance Plaisance Plaisance & handicap

Plaisance & handicap Carnets de croisière

Carnets de croisière Chants de marins

Chants de marins Passage des écluses

Passage des écluses Les Bateaux-colo

Les Bateaux-colo Escale à Sète 2012

Escale à Sète 2012 Produits d'entretien

Produits d'entretien Forums nautiques

Forums nautiques Péniches-Logements

Péniches-Logements Louer son bateau

Louer son bateau Exploiter son bateau

Exploiter son bateau Faire son pain à bord

Faire son pain à bord Assoces plaisance

Assoces plaisance Agenda Plaisance

Agenda Plaisance Coups de corne !

Coups de corne ! Scènes étonnantes

Scènes étonnantes Testing plaisanciers

Testing plaisanciers La co-navigation

La co-navigation Vignette 2013

Vignette 2013 La co-navigation

La co-navigation Calcul d'itinéraires

Calcul d'itinéraires Calendier marées

Calendier marées Entretien moteur

Entretien moteur Hiverner son bateau

Hiverner son bateau Principaux Shipchandlers

Principaux Shipchandlers Coordonnées des marques

Coordonnées des marques Ship Simulator

Ship Simulator Liens

Liens Agenda écologique

Agenda écologique Immobilier écologique

Immobilier écologique Contact

Contact

Une fois arrivé à Buzet, sur le Latéral à la Garonne, pourquoi ne pas naviguer en impasse la rivière Baîse, surnommée la "rivière d'argent" ?

Une fois arrivé à Buzet, sur le Latéral à la Garonne, pourquoi ne pas naviguer en impasse la rivière Baîse, surnommée la "rivière d'argent" ?  Du Moyen-Age jusqu'à Henri IV, la navigation de marchandises sur la Baïse fut irrégulière du fait de passelis ou payssières (pertuis dépourvu de système de fermeture et simplement constitué d'une glissière en pente douce) extrêmement dangereux.

Du Moyen-Age jusqu'à Henri IV, la navigation de marchandises sur la Baïse fut irrégulière du fait de passelis ou payssières (pertuis dépourvu de système de fermeture et simplement constitué d'une glissière en pente douce) extrêmement dangereux. Buzet

Buzet De Buzet, si l'on souhaite naviguer la Baïse jusqu'à sa confluence avec la Garonne, il faut suivre son cours aval jusqu'à Saint-Léger.

De Buzet, si l'on souhaite naviguer la Baïse jusqu'à sa confluence avec la Garonne, il faut suivre son cours aval jusqu'à Saint-Léger. L'écluse de Saint-Léger

L'écluse de Saint-Léger Celle-ci est surplombée par sa bastide fortifiée du XIIIème siècle, ceinte de son rempart.

Celle-ci est surplombée par sa bastide fortifiée du XIIIème siècle, ceinte de son rempart. La ville et sa grande place sont magnifiques, tous les commerces essentiels sont à disposition, y compris des restaurants.

La ville et sa grande place sont magnifiques, tous les commerces essentiels sont à disposition, y compris des restaurants. - Cette construction est la réponse "Anglaise" à la bastide de Lavardac créée 24 ans plus tôt en amont de la rivière par Louis IX. Cette surenchère est l'une des nombreuses prémisses de la Guerre de Cent Ans.

- Cette construction est la réponse "Anglaise" à la bastide de Lavardac créée 24 ans plus tôt en amont de la rivière par Louis IX. Cette surenchère est l'une des nombreuses prémisses de la Guerre de Cent Ans. Lavardac

Lavardac Nérac

Nérac Cité médiévale et Renaissance, Nérac fut bâtie sur les terres d'une villa gallo-romaine dont on peut encore apercevoir quelques mosaïques dans le Parc de la Garenne et à la Mairie.

Cité médiévale et Renaissance, Nérac fut bâtie sur les terres d'une villa gallo-romaine dont on peut encore apercevoir quelques mosaïques dans le Parc de la Garenne et à la Mairie. Puis avec Henri de Navarre (futur Henri IV), Nérac deviendra une véritable capitale politique ; iI retrouve en août 1576 le château de son enfance et pendant six ans, vivra entouré d'une cour d'intellectuels et d'écrivains (Agrippa d'Aubigné, Duplessis, Ravignan...), de diplomates et de chevaliers dans une ambiance de fête où se mêlent joie de la table, chasse, musique et comédie italienne.

Puis avec Henri de Navarre (futur Henri IV), Nérac deviendra une véritable capitale politique ; iI retrouve en août 1576 le château de son enfance et pendant six ans, vivra entouré d'une cour d'intellectuels et d'écrivains (Agrippa d'Aubigné, Duplessis, Ravignan...), de diplomates et de chevaliers dans une ambiance de fête où se mêlent joie de la table, chasse, musique et comédie italienne. Nérac vit également passer François Ier, Charles IX et Catherine de Médicis, Louis XIII et Louis XIV.

Nérac vit également passer François Ier, Charles IX et Catherine de Médicis, Louis XIII et Louis XIV. - le musée gallo-romain,

- le musée gallo-romain, Moncrabeau

Moncrabeau Une « Académie des Menteurs » comprenant quarante membres existe depuis le XVIéme siècle.

Une « Académie des Menteurs » comprenant quarante membres existe depuis le XVIéme siècle. - Profitez également du jardin des senteurs,

- Profitez également du jardin des senteurs, Condom

Condom Un groupe de statues en bronze évoque les célèbres Mousquetaires du Roi.

Un groupe de statues en bronze évoque les célèbres Mousquetaires du Roi. La nuitée au port est payante mais comprend l'eau et l'électricité, ainsi que des douches et sanitaires.

La nuitée au port est payante mais comprend l'eau et l'électricité, ainsi que des douches et sanitaires. - le festival des Bandas.

- le festival des Bandas. Valence-sur-Baïse

Valence-sur-Baïse

A la descente, après un bon orage, non seulement le niveau d'eau est monté assez vite, mais nous avons rencontré au détour d'un méandre un énorme arbre, nous barrant le passage.

A la descente, après un bon orage, non seulement le niveau d'eau est monté assez vite, mais nous avons rencontré au détour d'un méandre un énorme arbre, nous barrant le passage.